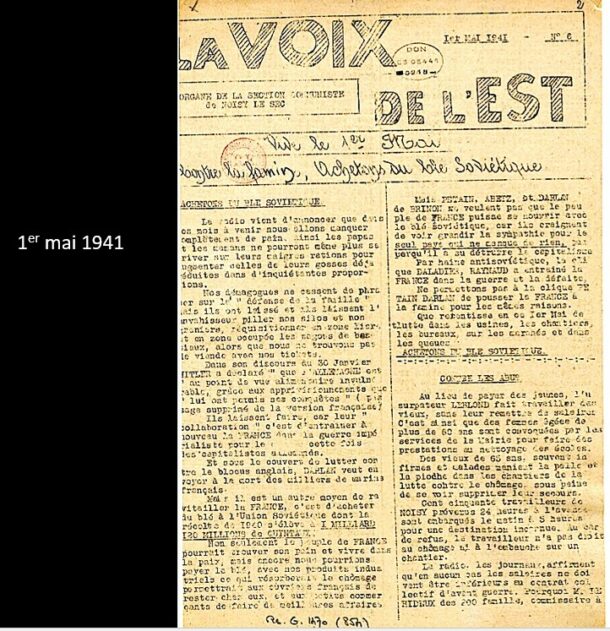

Trois acteurs canadiens du bombardement de Noisy-le-Sec le 18 avril 1944, trois destinées différentes.

Les bombardements, les victimes civiles

Les bombardements sur l’Europe occupée sont mis en œuvre par les différentes forces de bombardiers présents en Angleterre (Anglais, Canadiens et Américains).

On se souviendra que ces bombardements de la part de nos alliés sont quantitativement la première cause de mortalité de civils dans notre pays au cours de la Seconde Guerre mondiale (plus de 70.000 civils périront du fait des bombardements alliés).

Néanmoins l’histoire générale de ce conflit n’en parle que très peu. On a observé longtemps cette lacune chez les historiens français, même si on constate un regain de leur intérêt sur ce sujet au cours des dernières années.

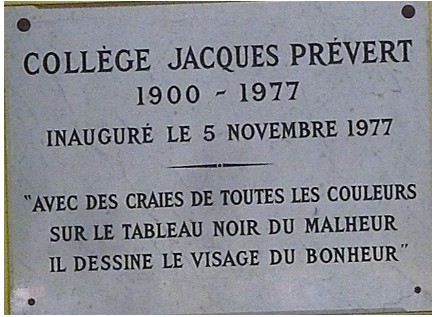

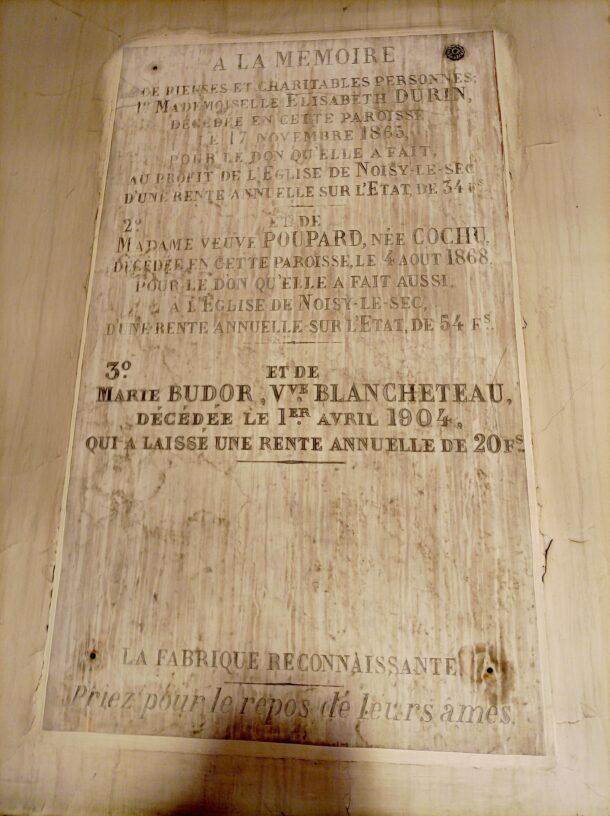

De la même façon, le gouvernement français qui prend la pouvoir au sortir du conflit évite le sujet et ne suscite pas la commémoration de ces bombardements. De façon générale, les morts sous les bombardements alliés sont une catégorie de victimes qui est loin de susciter le même intérêt que les autres [tels les résistants, maquisards, déportés, fusillés], qui eux ont trouvé place dans les inscriptions sur la gravure sur pierre, souvent avec la mention de la cause de leur décès.

Par contre, si les noms des victimes des bombardements se trouvent souvent parmi les listes des « Morts pour la France », l’origine de leur décès passant souvent sous silence. Exception dans notre ville, où il est précisé au-dessus de la liste de leurs noms: « Les victimes civiles du bombardement aérien ».

Ces bombardements alliés sur la France sont aussi remarquablement absents dans la littérature et le cinéma français.

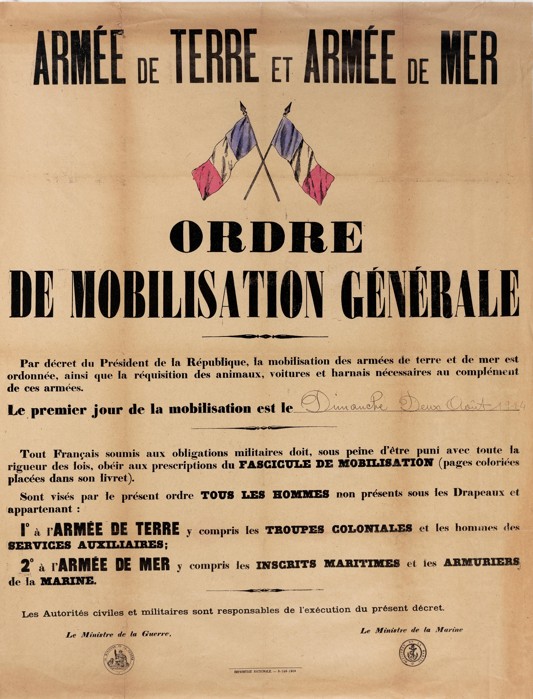

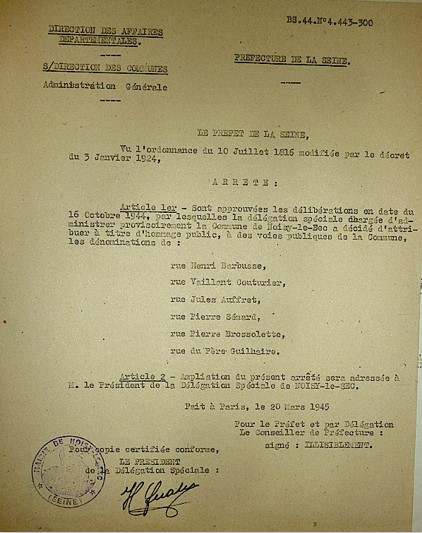

1944, la Transportation Plan (plan de transport)

- Le plan consiste en la destruction maximale de l’infrastructure des transports en Europe du Nord-Ouest (France, Belgique, Allemagne) afin de faciliter le débarquement prévu en Normandie. Il vise à détruire au maximum les installations ferroviaires (gares, dépôts, triages …) afin d’isoler le futur champ de bataille en Normandie.

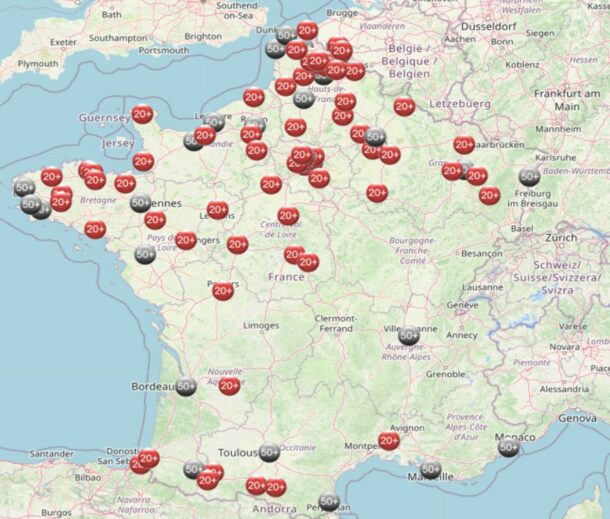

- Ce plan doit s’appliquer sur 3 mois, de début mars à début juin 1944. Durant cette période, 22.000 avions vont larguer 67.000 tonnes de bombes, qui feront 16.000 victimes civiles.

Le bombardement de Noisy-le-Sec, 18 avril 1944

Précédés par 8 Mosquitos [chasseurs en charge de marquer les cibles avant le bombardement avec des fumigènes de couleur] …112 bombardiers lourds Halifax et 61 Lancaster ont décollé vers 20h30 depuis les bases du Nord de l’Angleterre le soir du 18 avril et se dirigent vers Noisy-le-Sec.

Le bombardement de Noisy-le-Sec, un désastre humain et matériel pour la ville et ses habitants

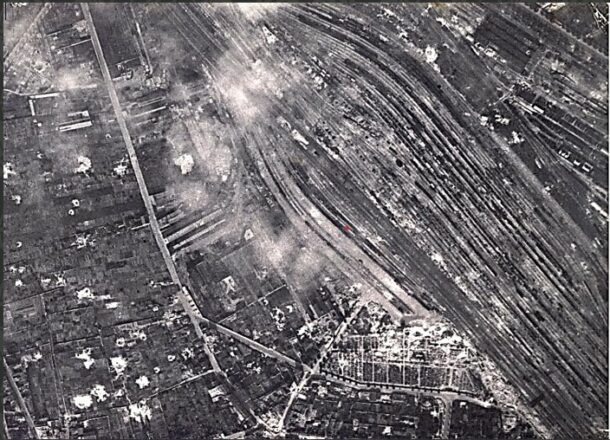

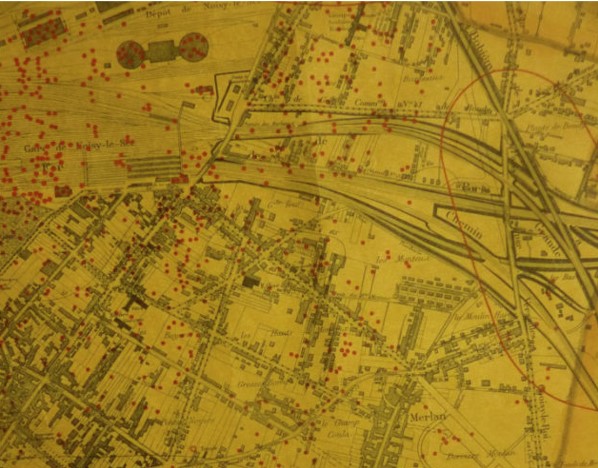

- Les avions lâchent leurs bombes au-dessus de la ville en visant les installations ferroviaires, mais à haute altitude et dans la confusion, ce qui fait que de très nombreuses bombes n’atteignent pas leur cible et détruisent des centaines d’habitations, à Noisy même, mais également dans les villes voisines.

- On dénombrera de l’ordre de 750 victimes décès, bien au-dessus du chiffre jusqu’à présent toujours retenu (469 sur la ville). Aux 520 habitants de Noisy et aux démineurs venus de l’extérieur qui périront dans les jours suivant – que nous avons identifiés précisément sur notre diorama – il faut ajouter au moins 172 résidents des villes voisines, 27 aviateurs canadiens et anglais, sans parler de 30 militaires allemands.

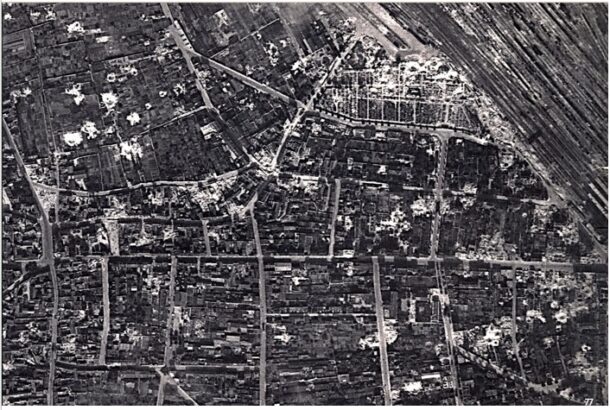

181 avions ont déversé plus de 2000 bombes de 250 et 500 kg

![]()

![]()

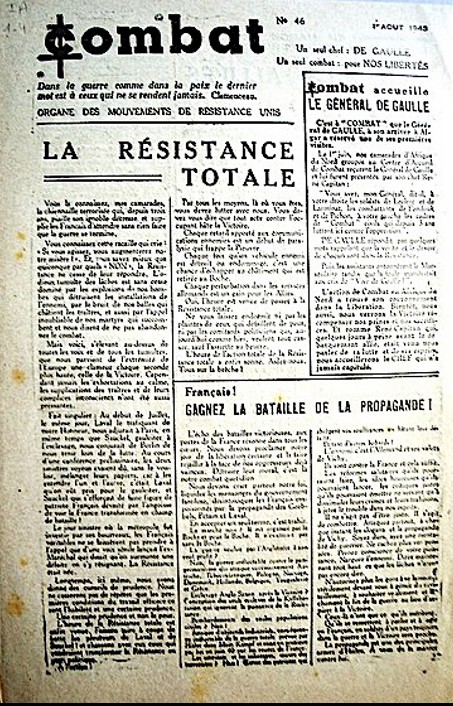

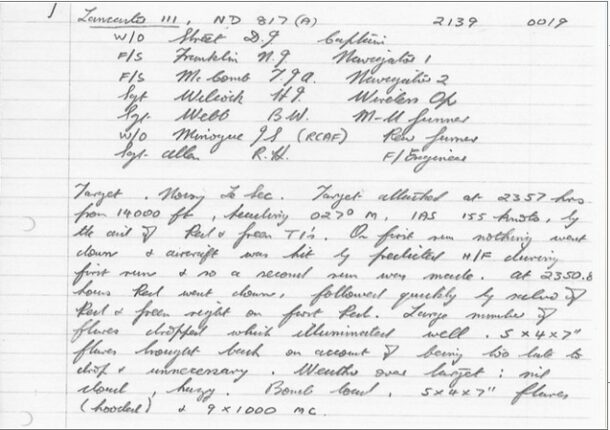

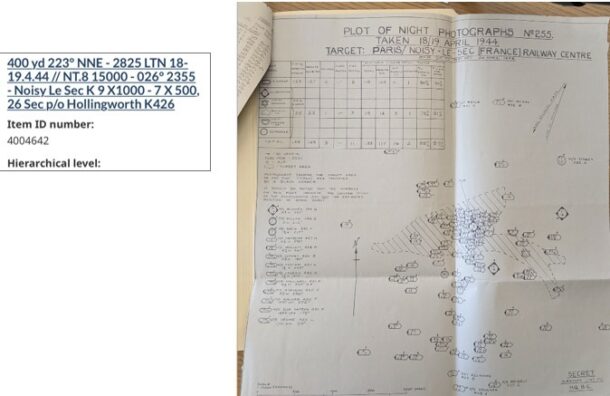

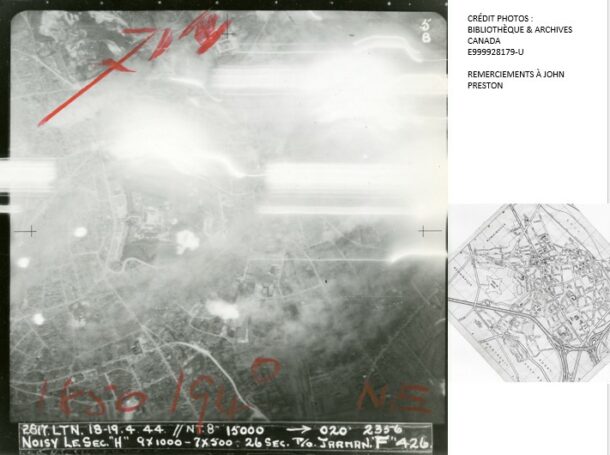

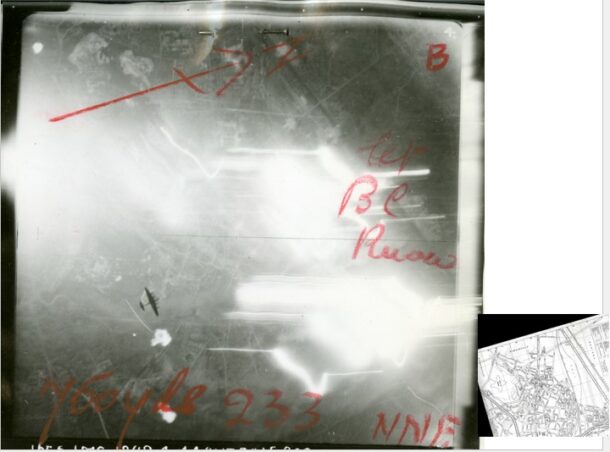

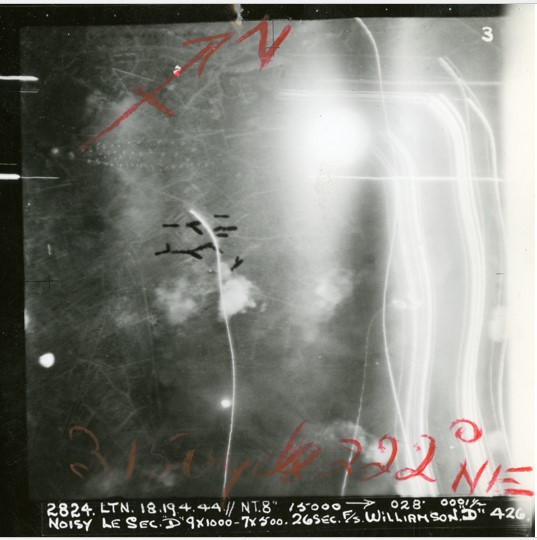

Dès son retour, chaque équipage documente sa mission …

![]()

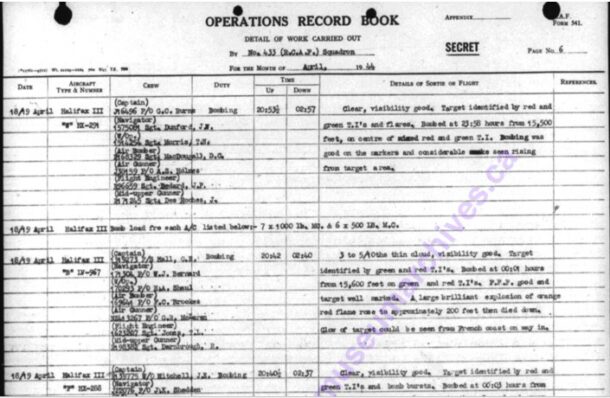

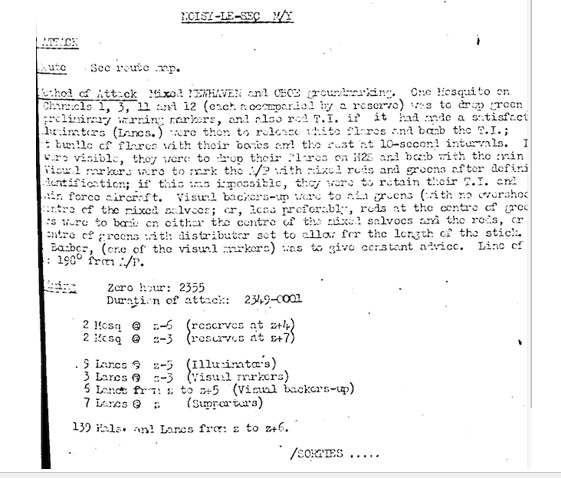

… document analysé, répertorié, puis classifié « Secret »

![]()

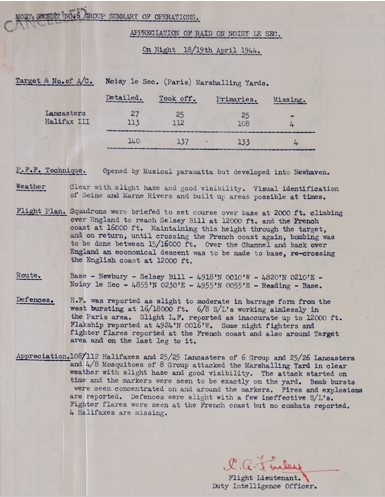

… et une synthèse (plutôt positive) est réalisée du bilan de l’opération …

![]()

Est documentée la méthode d’attaque des bombardiers

![]()

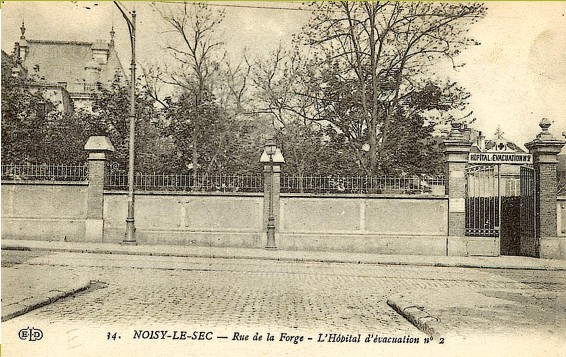

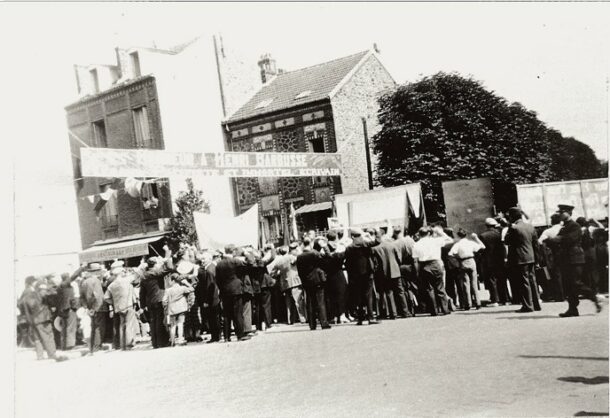

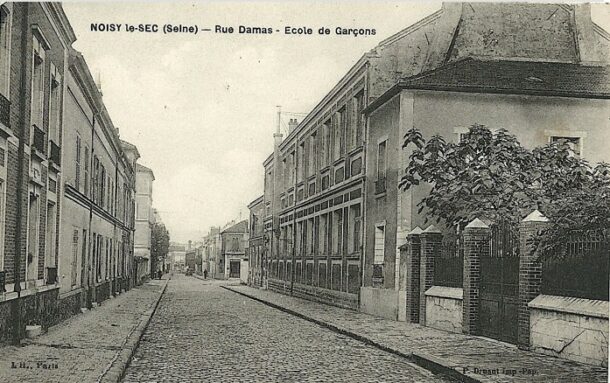

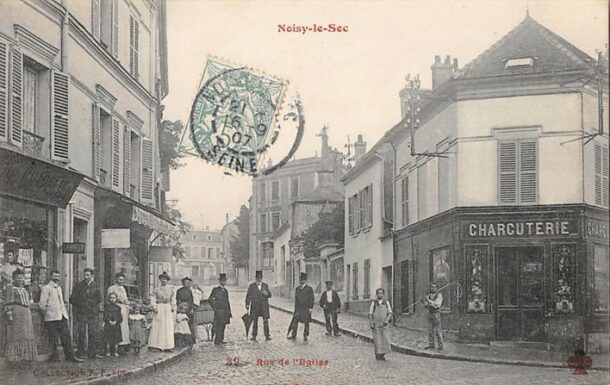

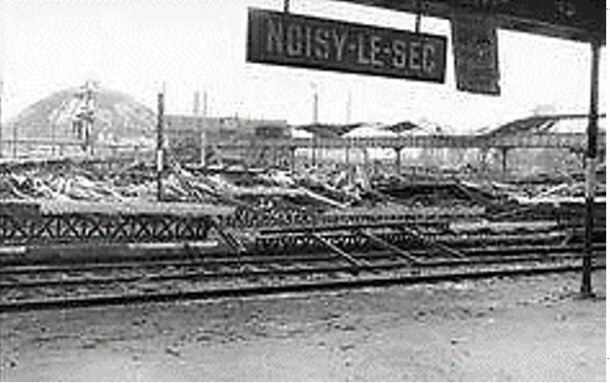

Depuis le quai de la gare…

![]()

![]()

Bilan humain, bilan matériel

Militairement analysé, le raid sur Noisy est considéré par les Britanniques comme un succès (locomotives et wagons détruits, ateliers sévèrement touchés, rotondes inutilisables) … Toutefois, selon le colonel anglais en charge du bilan de l’opération : « Le travail de ciblage de la cible n’est pas satisfaisant, en dépit des efforts spéciaux qui ont été mis en œuvre ».

Ainsi les voies ferrées sont rapidement réparées, le trafic reprenant dans la semaine. Compte-tenu du terrible bilan humain, la polémique demeure sur l’utilité de ce type de bombardement, d’autant plus que nombre de ces bombes sont à retardement, et entraîneront de nombreuses victimes le 19 avril et les jours suivants, notamment parmi les sauveteurs.

Les opérations de bombardement font l’objet de compte-rendus très précis de la part des équipages des avions.

Des photos sont systématiquement réalisées à cette occasion. Ainsi, concernant le bombardement de Noisy, il existe aux Archives du Canada un relevé précis des images prises lors de l’opération par chacun des bombardiers.

Nous tenons à remercier à cet égard nos correspondants canadiens, Jay Hammond et John Preston, pour nous avoir communiqué ces précieuses informations relatives au bombardement de notre ville.

Chaque photo est précisément nomenclaturée (localisation géographique, heure précise, altitude, nom du pilote, type photo) …

Tout est soigneusement répertorié et archivé.

![]()

![]()

![]()

![]()

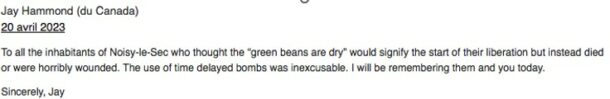

Jay Hammond, le neveu canadien de l’un des aviateurs ayant bombardé Noisy, avec lequel nous sommes donc en contact étroit, nous a adressé ce message il y a quelques jours à l’occasion du 79 ème anniversaire du bombardement :

![]()

Traduction:

A tous les habitants de Noisy-le-Sec qui pensaient que les « haricots verts sont secs » signifieraient le début de leur libération, mais qui sont morts ou ont été horriblement blessés. L’utilisation de bombes à retardement était inexcusable. Je me souviendrai d’eux et de vous aujourd’hui.

Sincèrement, Jay

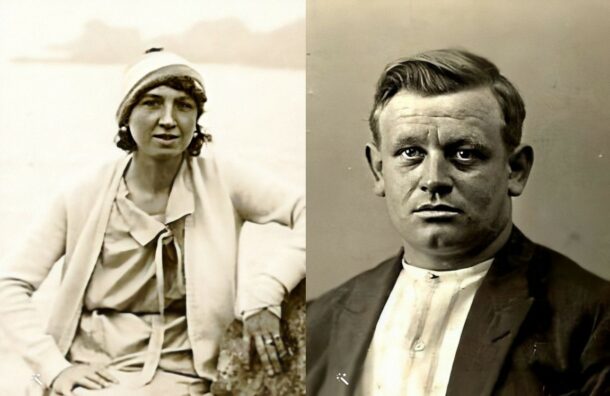

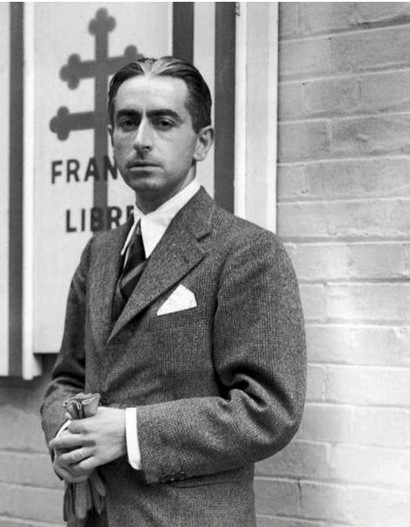

Nous avons pu retracer le cheminement de trois des aviateurs ayant participé à ce bombardement :

Ils sont tous les trois canadiens.

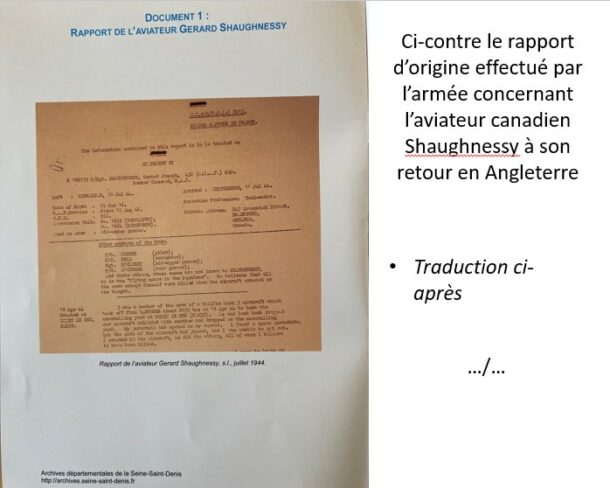

Gerard Schaughnessy

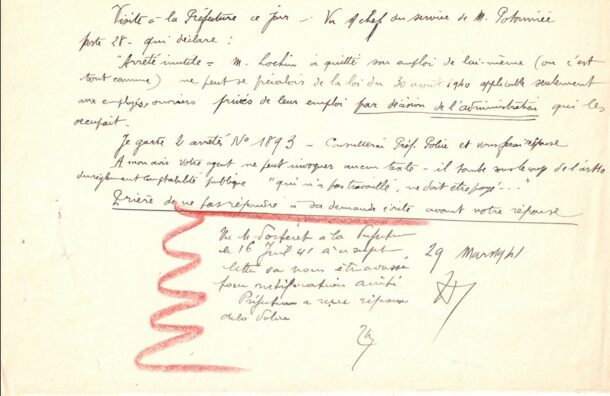

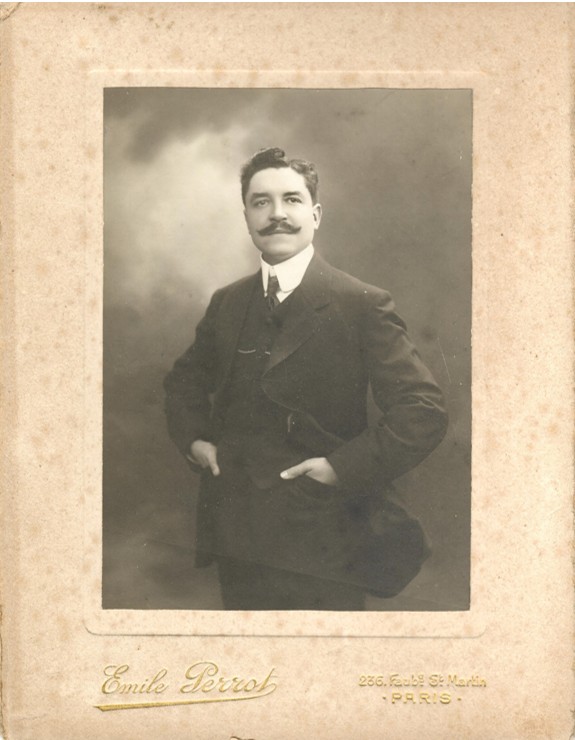

Dans un premier temps, attardons-nous sur la destinée de Gerard Joseph Shaughnessy.

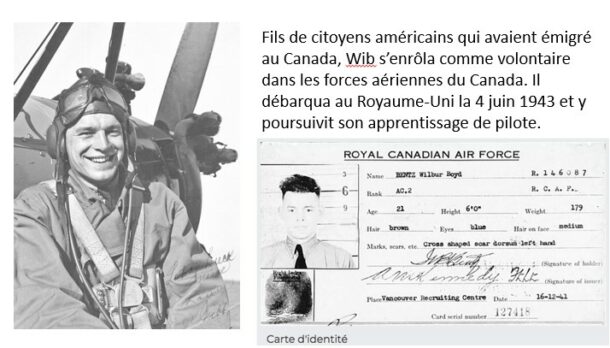

Nous avons déjà évoqué le mois dernier avec l’exposé réalisé par Christophe le périple de Wilbur Boyd Bentz lors de sa première opération de bombardement, qu’il avait réalisée sur Noisy-le-Sec. Nous allons relater par la suite la description des missions qu’il a un temps poursuivies, et le sort qui l’a douloureusement frappé.

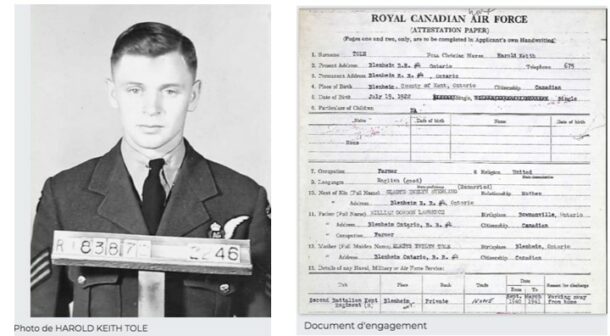

Puis nous évoquerons les incertitudes du devenir concernant Harold Keith Tole.

![]()

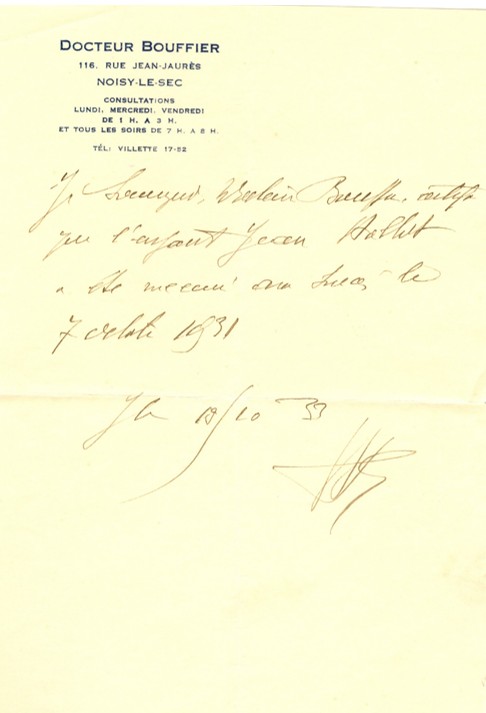

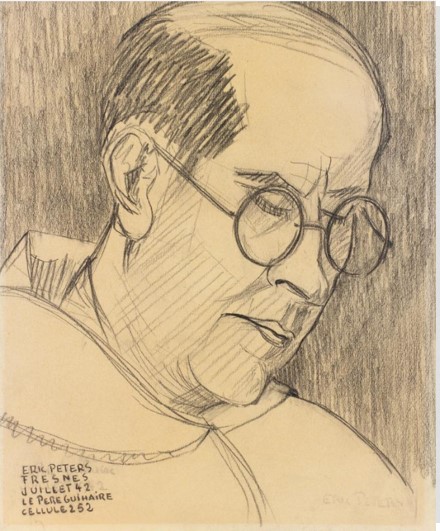

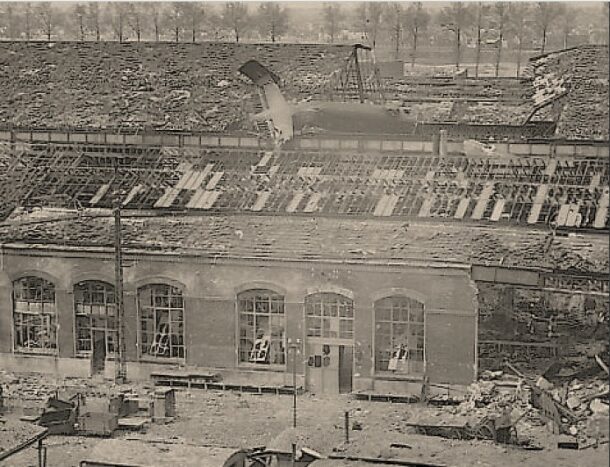

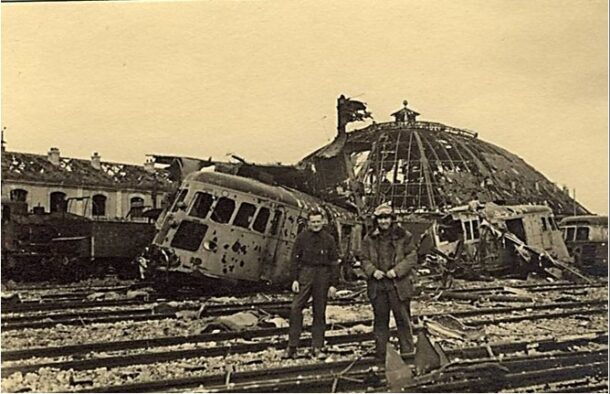

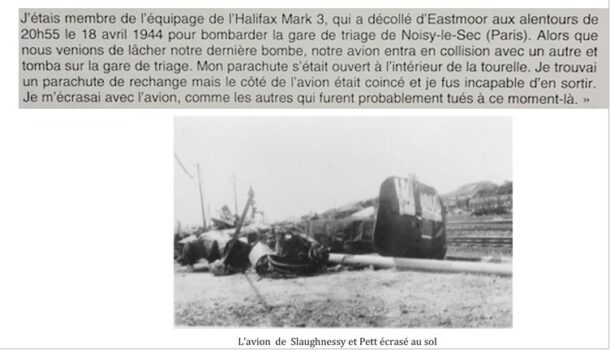

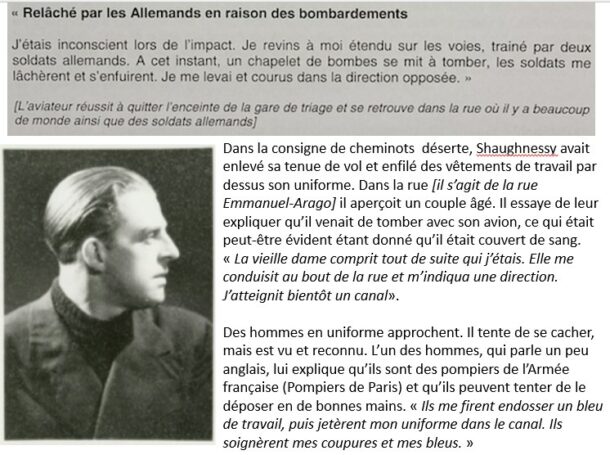

Le 18 avril 1944, la gare est bien défendue par la Flak, la DCA allemande. Deux bombardiers entrent en collision au-dessus de la gare, l’un s’écrasant sur le triage, l’autre atterrissant sur le toit d’un atelier ferroviaire. Deux des membres d’équipage survivent à la chute de leur avion. L’un d’entre eux, Gerard Schaughnessy, est blessé, mais parvient à s’extraire de la carlingue.

![]()

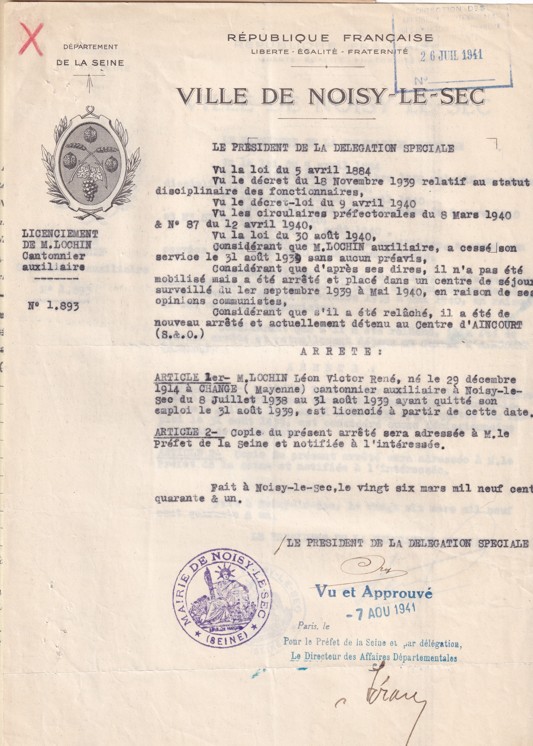

Gerard Schaughnessy

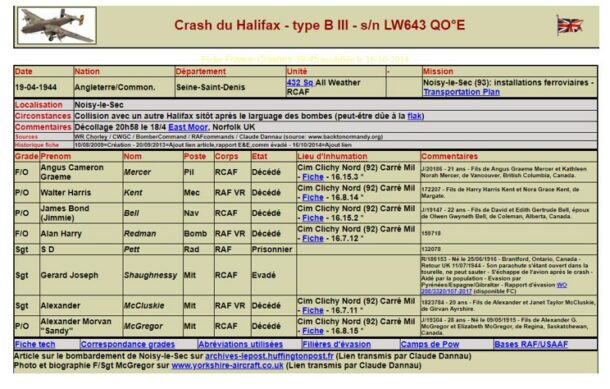

L’équipage de cet avion tombé au sol :

![]()

Une épopée pour parvenir à rejoindre l’Angleterre

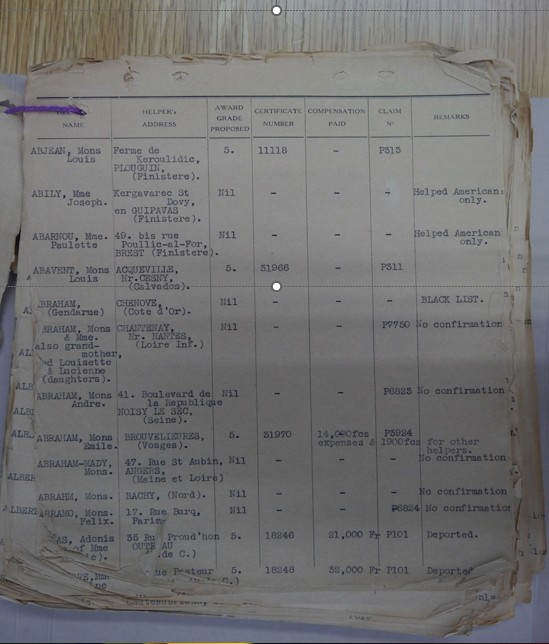

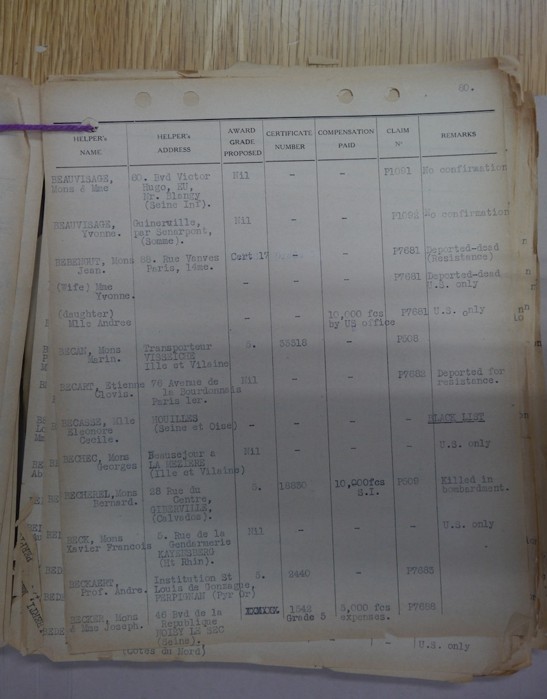

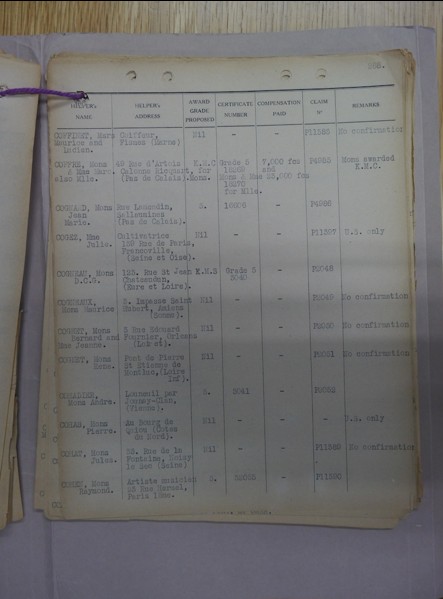

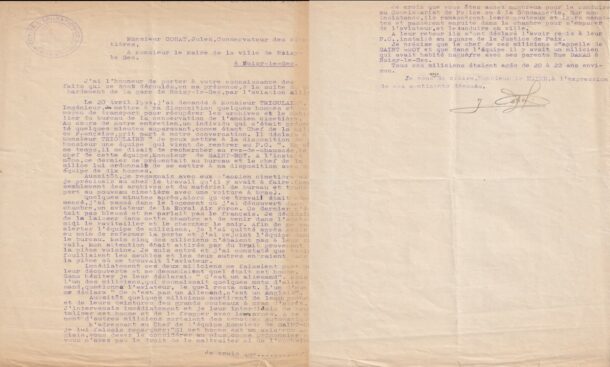

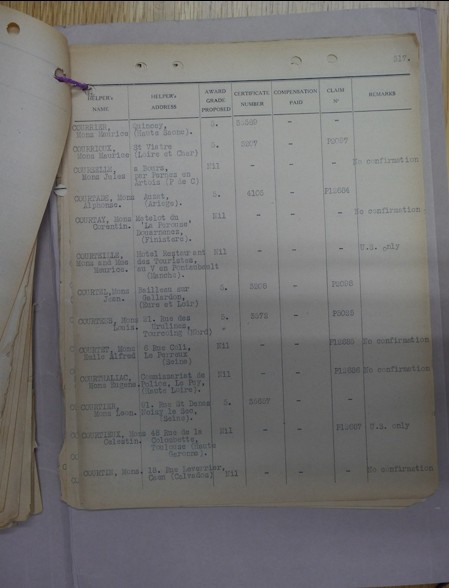

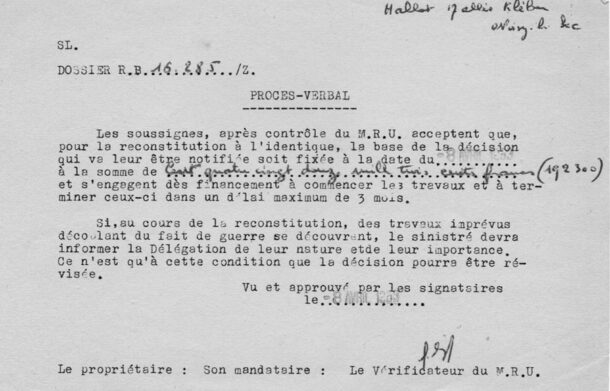

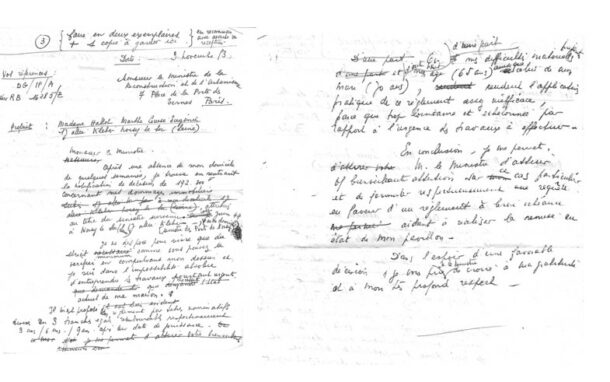

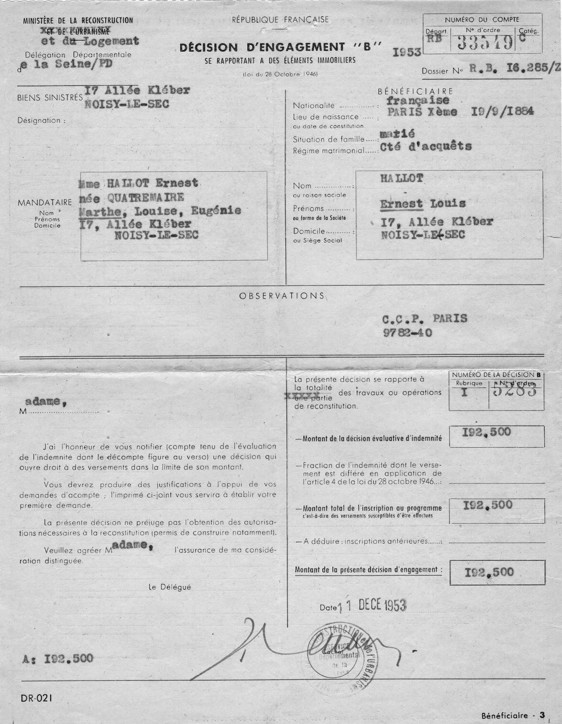

Tout aviateur revenant d’une mission de bombardement faisait l’objet d’un interrogatoire où il devait transcrire précisément les circonstances de sa mission. C’est ainsi que Shaughnessy précise à son retour en Angleterre :

![]()

![]()

![]()

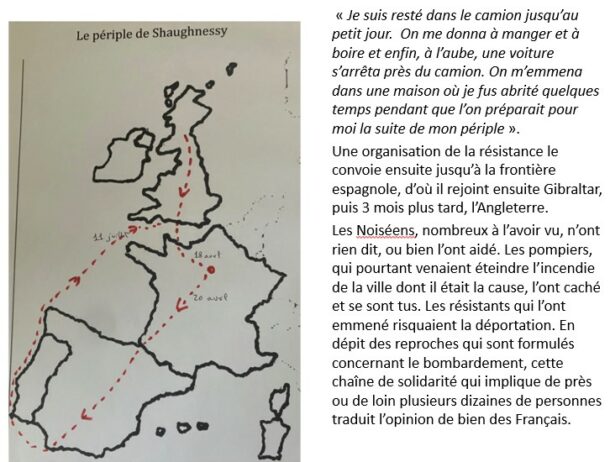

![]()

![]()

Le sergent Pett aurait sans doute suivi le même le chemin que Shaughnessy s’il n’avait eu la malchance de rencontrer des miliciens. Il s’était caché dans le bureau de la conservation de l’ancien cimetière, très endommagé par le bombardement. Le 20 avril, le conservateur des cimetières de Noisy-le-Sec, Jules Cohat, revient sur les lieux avec une équipe d’hommes pour transférer ailleurs les archives et le mobilier. Par un malheureux hasard, ces volontaires sont des miliciens. Arrivé sur place, Cohat découvre l’aviateur anglais, tente de le cacher, mais les miliciens qui fouillent toutes les pièces dans l’espoir d’y saisir quelque butin le trouvent, sortent leurs couteaux à cran d’arrêt et une paire de menottes. Sur les protestations de Cohat, Pett n’est pas menotté, mais il est emmené au QG de la Milice. On ne sait pas s’il a été maltraité. Il a ensuite été envoyé dans un camp de prisonniers de guerre, d’où il est revenu en 1945.

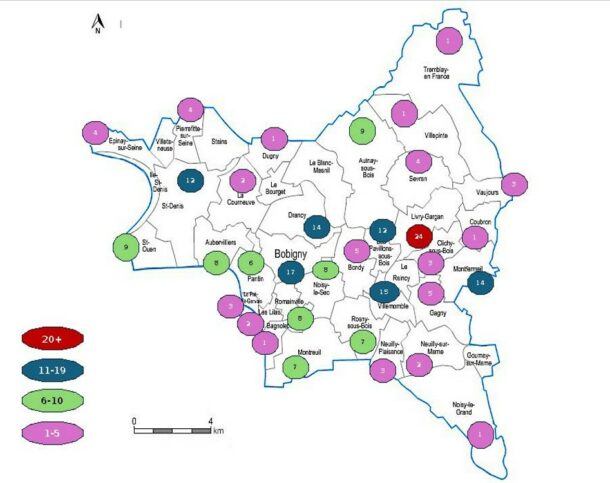

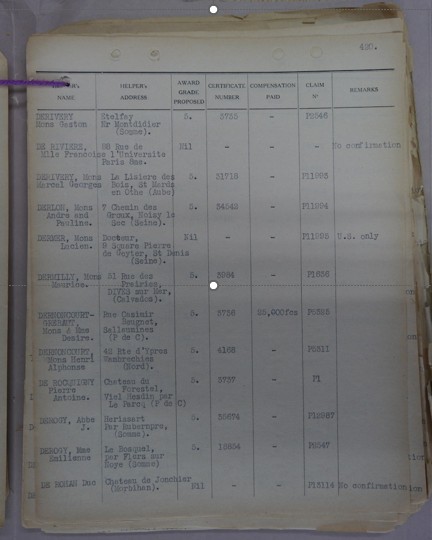

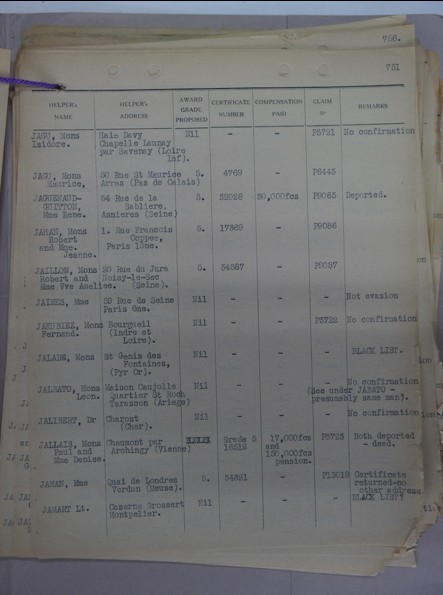

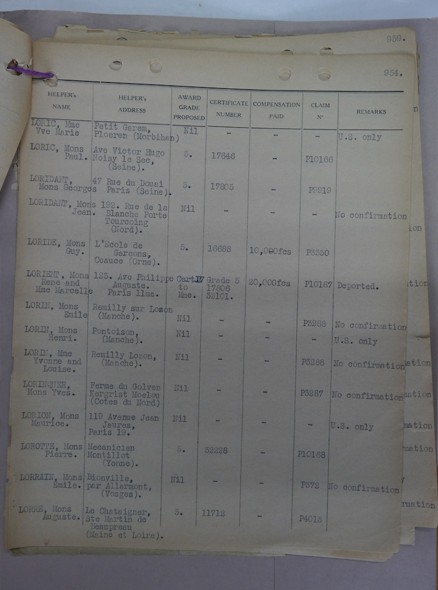

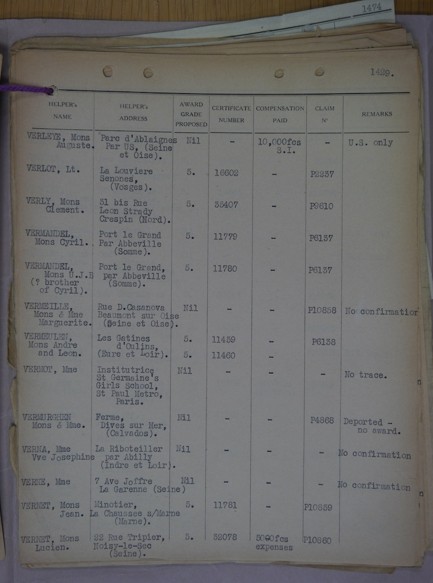

Jules Cohat n’en était vraisemblablement pas à son premier essai d’aide à un aviateur allié, car après la guerre, il a été reconnu par les Anglais comme « helper », une distinction qui n’était pas attribuée facilement.

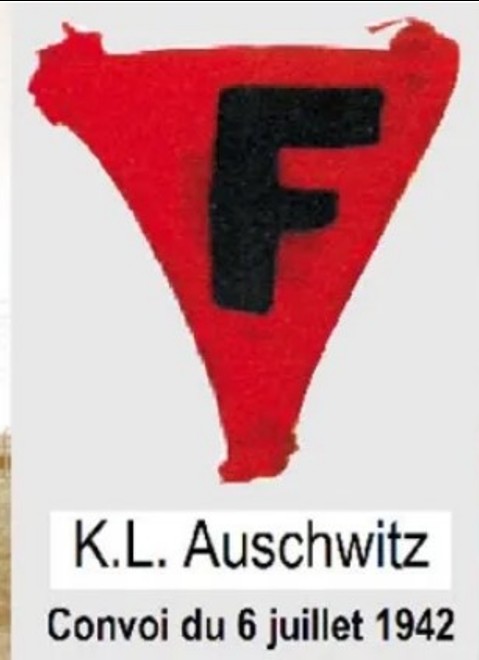

Onze autres citoyens de Noisy-le-Sec ont reçu ce titre, dont trois par les Américains. Au moins deux des douze Noiséens qui ont été déportés par mesure de répression avaient aidé des aviateurs alliés. lls sont morts dans les camps de concentration de Sarrebruck pour l’un, et de Dora pour l’autre.

Il serait sans doute souhaitable que notre ville fasse connaître largement l’action de ces concitoyens.

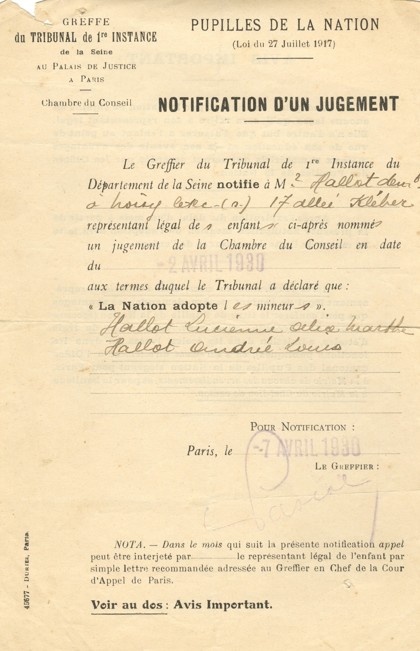

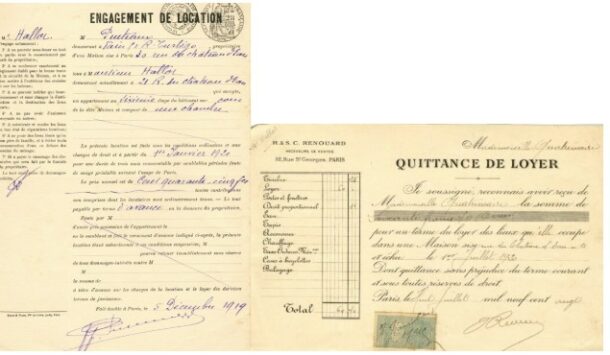

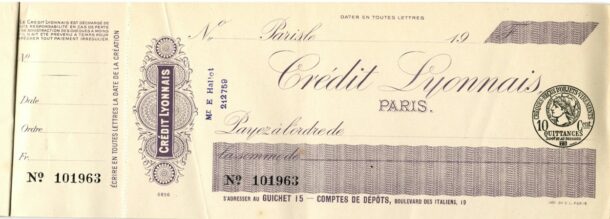

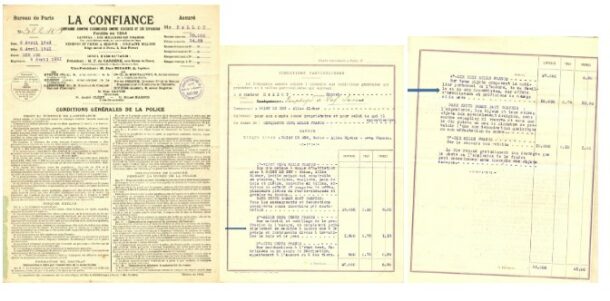

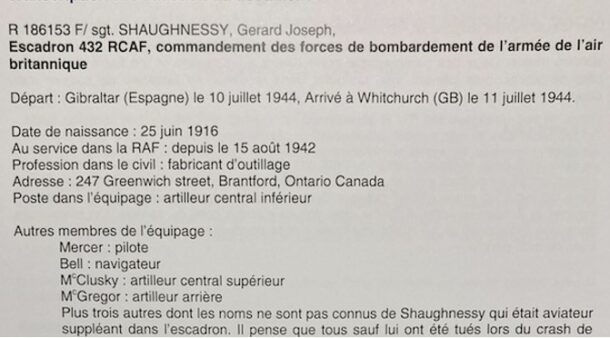

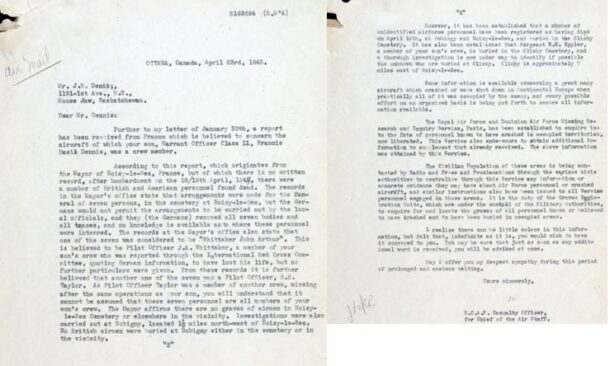

- Mais comment était annoncé à leur famille le non-retour des membres d’un bombardier qui n’était pas revenu à sa base

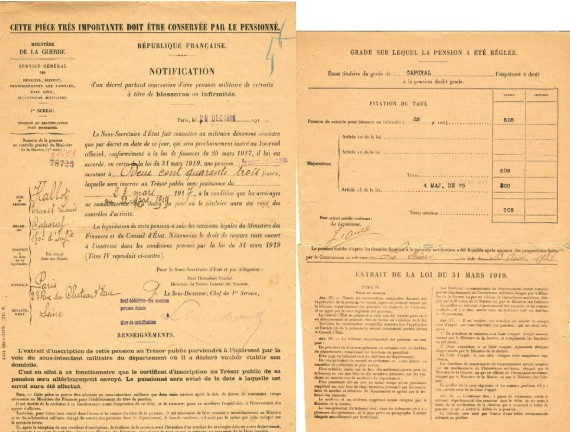

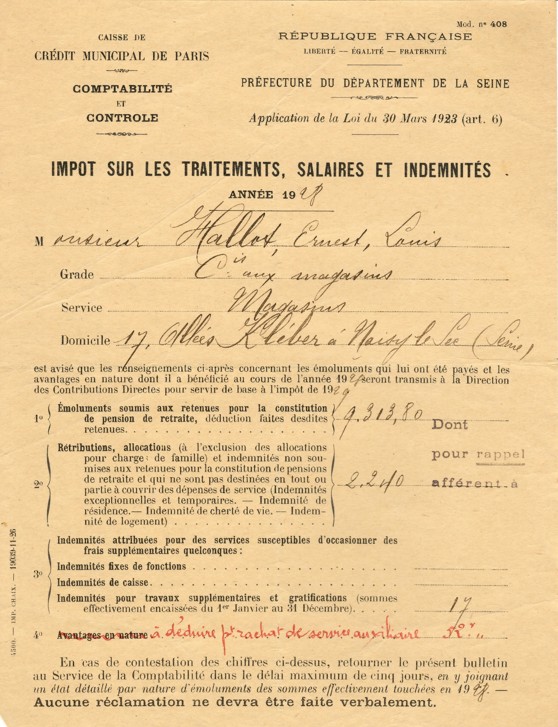

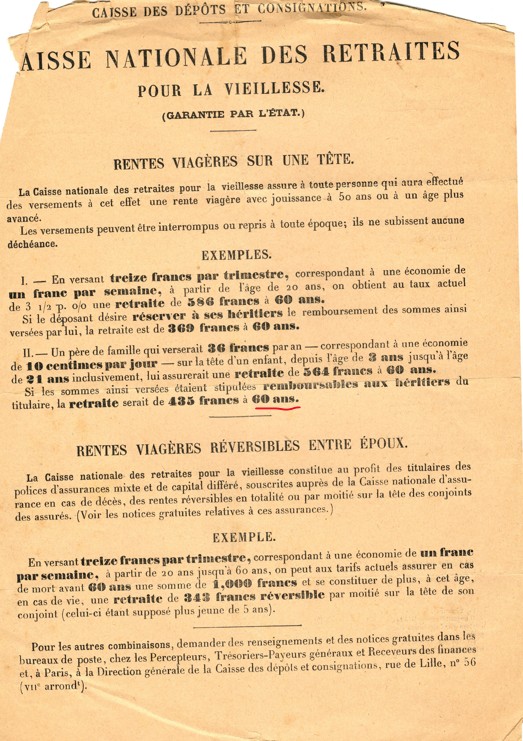

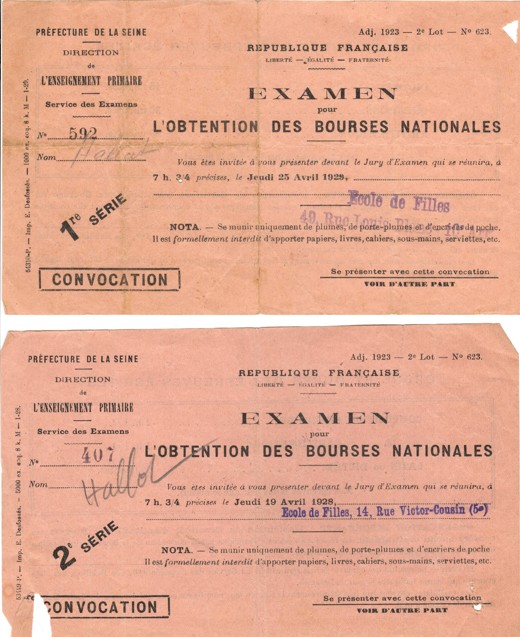

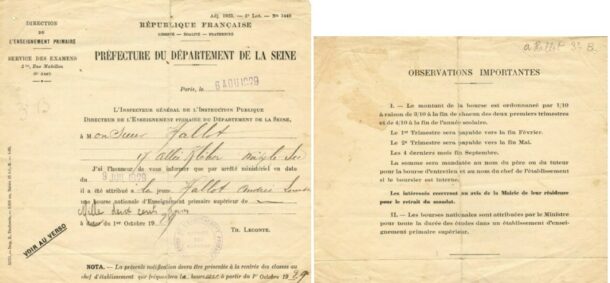

Annonce à ses parents de la disparition (« Missing »)

de leur fils aviateur …

(Le message en date d’avril 1944 concerne l’un des aviateurs tombés près de la gare)

![]()

![]()

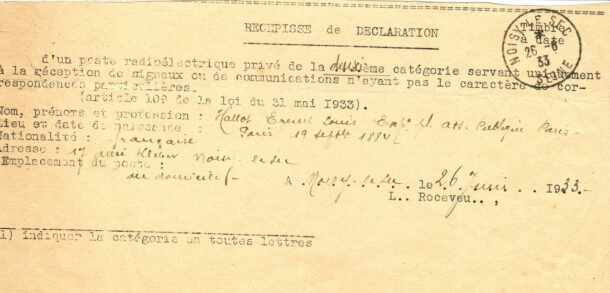

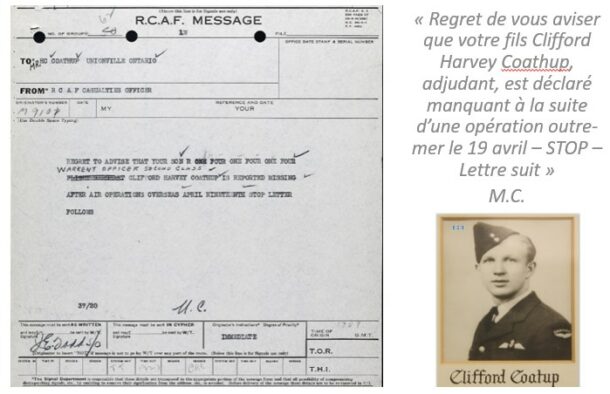

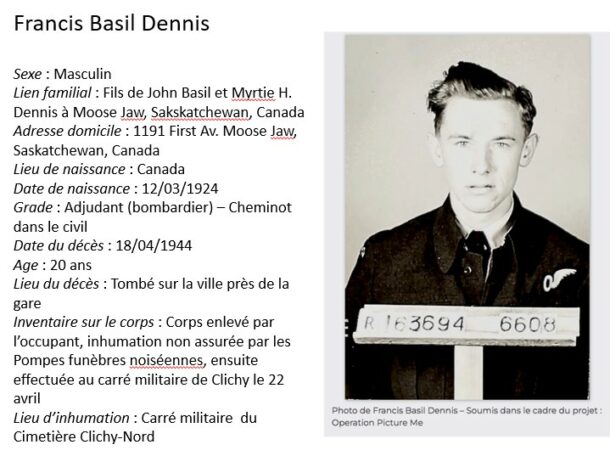

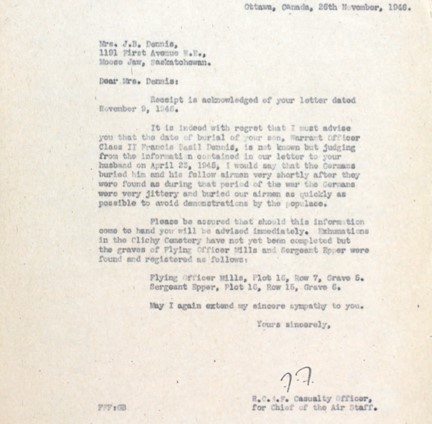

Courrier en avril 1945 aux parents de Basil Dennis, tombé sur Noisy-le-Sec, et dorénavant présumé décédé

![]()

Annonce en novembre 1946 aux parents de Basil Dennis, tombé sur Noisy-le-Sec, que leur fils est effectivement décédé et a été enterré par les Allemands

![]()

Wilbur Boyd Bentz

Wilbur Boyd Bentz, « Wib », avait accompli, on l’a vu le mois dernier, sa première mission le 18 avril 1944 au-dessus de Noisy-le-Sec, en tant que pilote, à 23 ans.

![]()

Il s’agit également de bombarder les sites de lancement de fusées contre la Grande-Bretagne que construisent les Allemands dans le Pas-de-Calais.

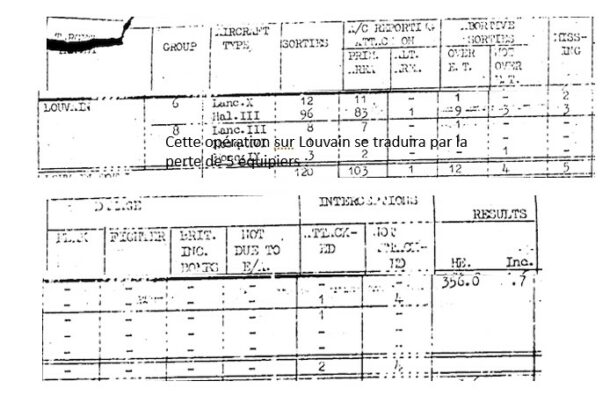

Après des attaques « couronnées de succès » à Haine St. Pierre en Belgique le 8 mai, à Calais le 9 mai, l’escadron 426 avec ses Halifax (ci-dessous) exécuta des raids en Belgique, à Gand puis à Louvain. Cette dernière attaque ne fut pas un franc succès et se termina par des tragédies, car si plusieurs avions durent abandonner la mission, d’autres furent perdus avec leur équipage.

![]()

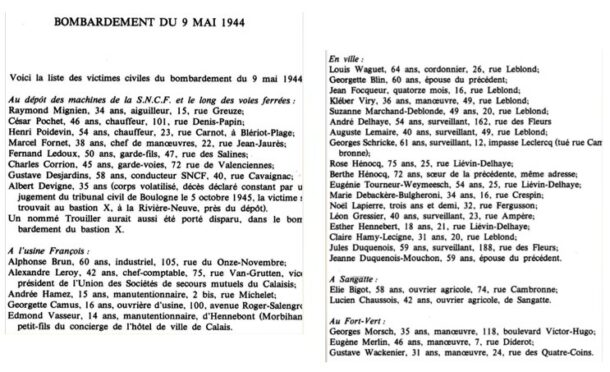

«Attaques couronnées de succès » … Peut-être militairement, mais pour les populations … Ainsi à Calais :

![]()

La dernière mission de Wilbur Boyd Bentz

Sa quatrième mission lancée au soir du 12 mai 1944, au sein de l’escadron n° 426, consiste à bombarder un important centre ferroviaire à Louvain, en Belgique.

Les 120 avions, chargés chacun de 9 bombes de 500 kg et de 4 bombes de 250 kg, décollent en 14 minutes (soit un départ toutes les 7 secondes) de Grande-Bretagne depuis l’aéroport de Linton-on-Ouse, North Yorkshire à partir de 22h11.

![]()

La cible est bombardée par les escadrilles le 13 mai entre 00:28 et 00:35.

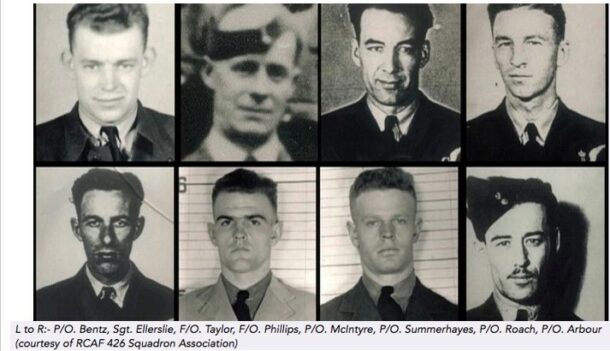

Les 8 membres de l’équipage du bombardier Halifax LW682, sept Canadiens et un Anglais

![]()

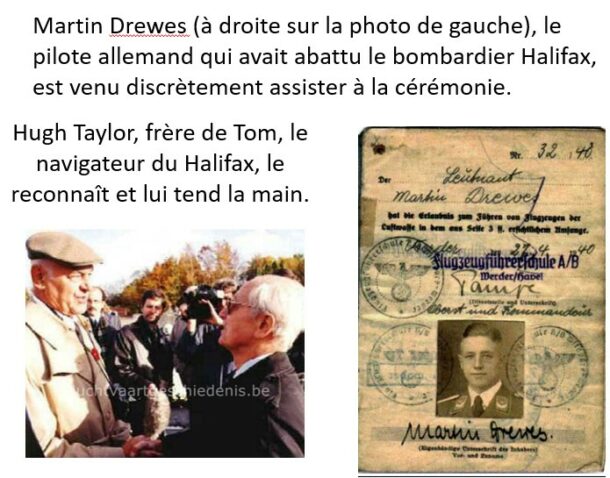

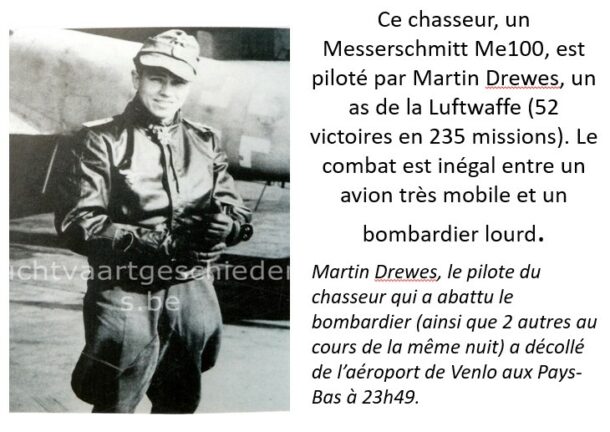

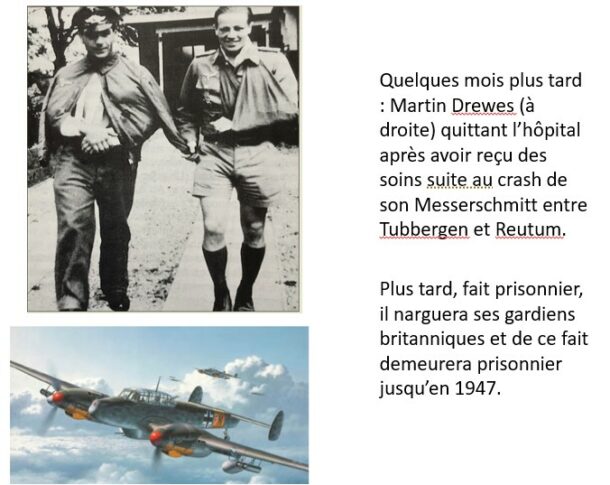

Le Halifax LW682 est intercepté au sud-ouest de Bruxelles au-dessus de la ville de Geraadsbergen par un chasseur allemand. À 01.09 une rafale de feu éventre le fuselage du bombardier. Moins de deux secondes plus tard l’un des aviateurs, l’Anglais Roy Ellerslie, saute. L’avion a navigué comme une torche allumée d’une hauteur de 3 000 mètres.

![]()

![]()

![]()

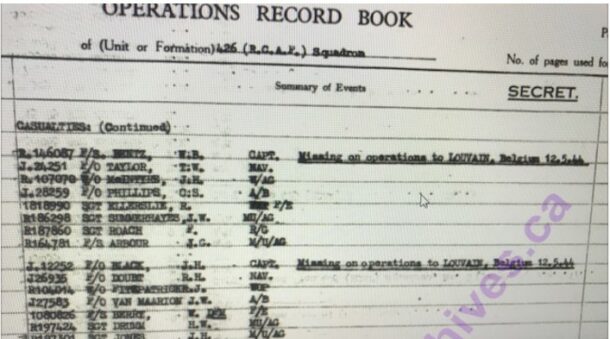

À l’heure annoncée du retour, l’équipage du Halifax est porté manquant

![]()

Cette opération sur Louvain se traduira par la perte de 5 équipiers :

![]()

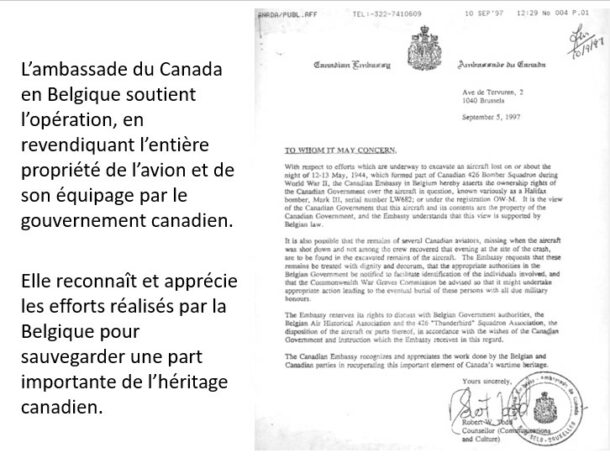

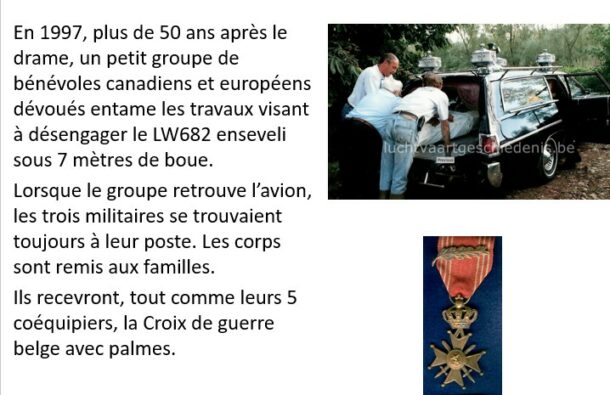

Le bombardier, abattu par le chasseur, s’abîme à Schendelbeke à la verticale d’une tourbière près de la rivière Dender. Les autres équipiers tentent de se rapprocher de la trappe d’évacuation, après avoir endossé leur parachute, mais la chute est trop rapide, elle dure moins d’une minute, et l’avion s’écrase au sol. L’ensemble de l’équipage décède, très certainement sur le coup, 4 de ses membres étant éjectés de la carlingue. Compte tenu de l’état marécageux, seule une petite partie de l’avion émergera encore quelque temps.

Tandis que les 5 corps éjectés sont récupérés et seront enterrés par les Allemands, les 3 autres aviateurs sont demeurés imbriqués à l’intérieur de l’avion. En quelques heures le bombardier s’enfonce dans la vase. Un rapport allemand du « Bergungskommando » signale dans un dossier détaillé qu’il n’est techniquement pas possible de le récupérer. En 1946 une équipe de la Royal Air Force envisage la recherche, avant de renoncer en raison de l’état du terrain. Dans les années qui suivirent le marais retrouva son état d’origine. Plus rien ne témoignait du drame.

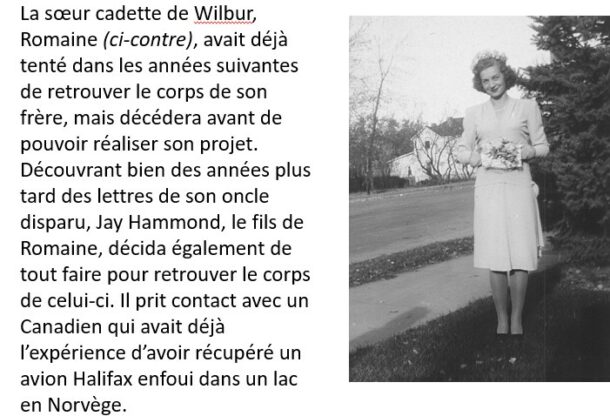

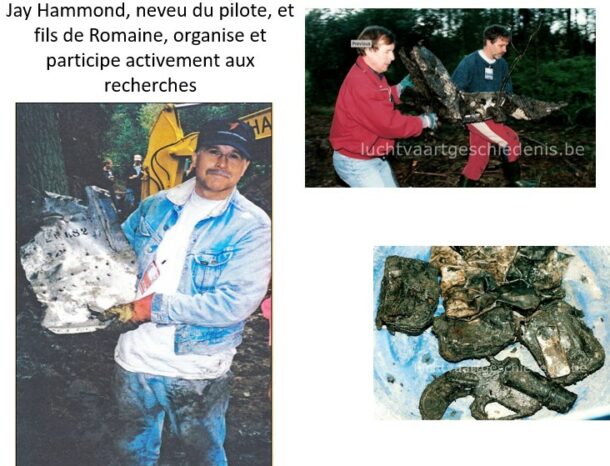

Les recherches par les familles

![]()

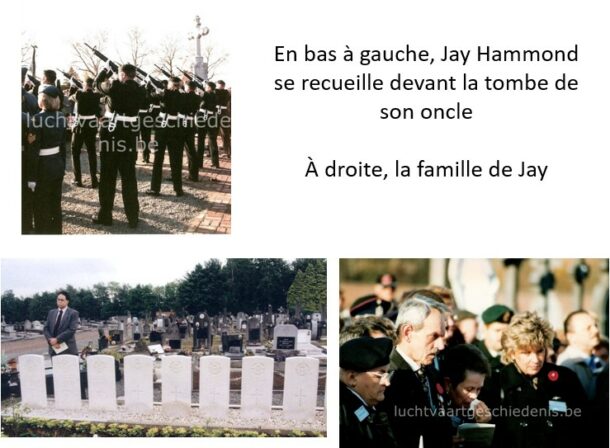

Au bout de plusieurs années, en 1994, il se rend en Europe pour visiter le site et se rend compte que les restes des 3 aviateurs, le sous-lieutenant Bentz (pilote) et les sergents Summerhayes (mitrailleur dorsal) et Roach (mitrailleur de queue), demeurent apparemment toujours dans l’avion enfoui.

La quête de Jay durera 13 ans, pendant lesquels il parviendra avec obstination à mobiliser plusieurs associations et trouver les importants financements nécessaires, ainsi que les volontaires pour procéder à des fouilles.

![]()

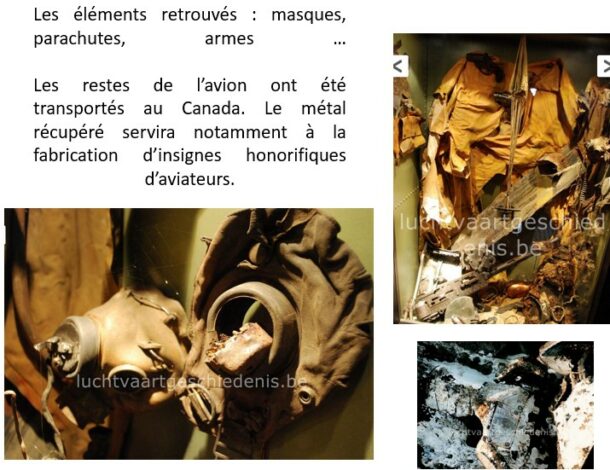

L’extraction de l’avion du marais![]()

![]()

![]() Les obsèques le 10 novembre 1997

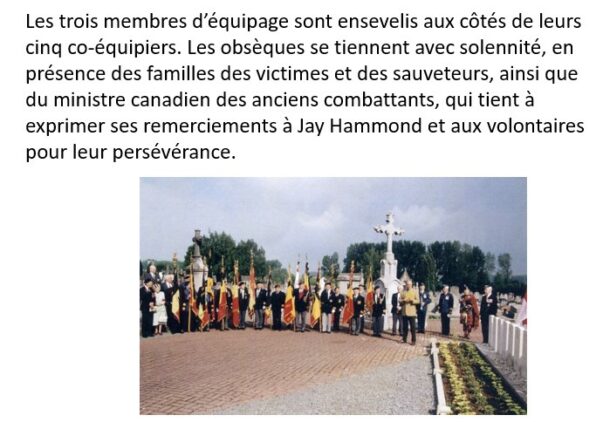

Les obsèques le 10 novembre 1997

![]()

![]()

![]()

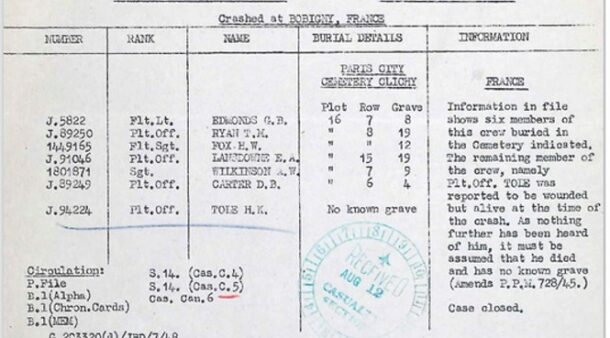

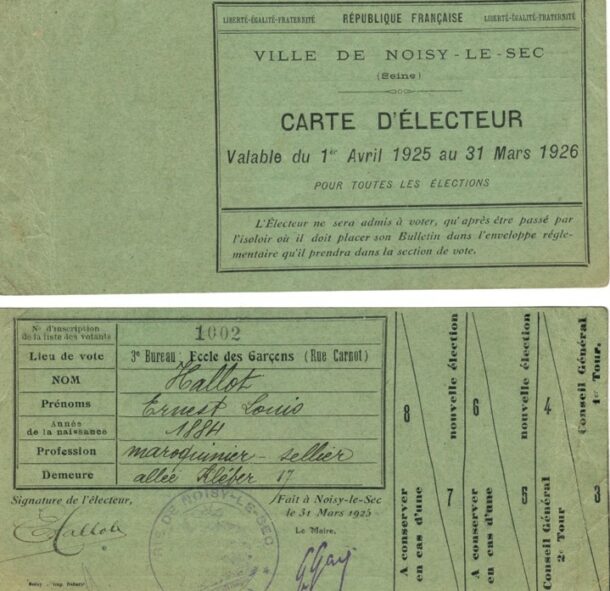

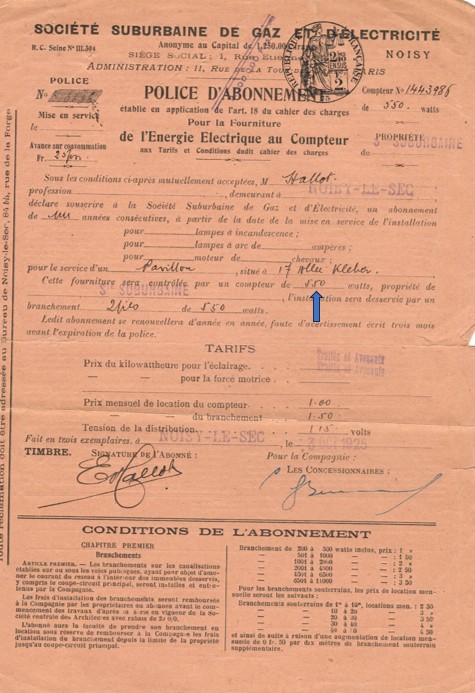

Harold Keith Tole

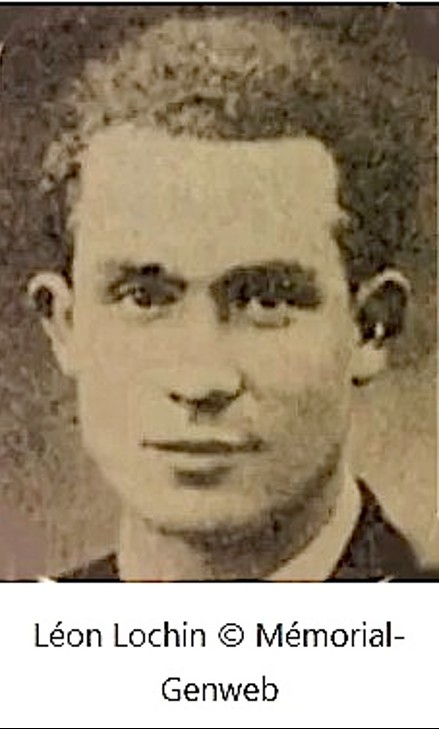

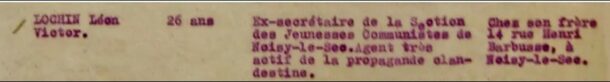

Pour terminer, évoquons le sort de l’aviateur tombé dans un jardin noiséen …

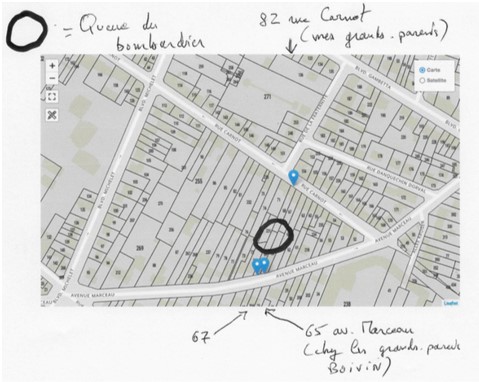

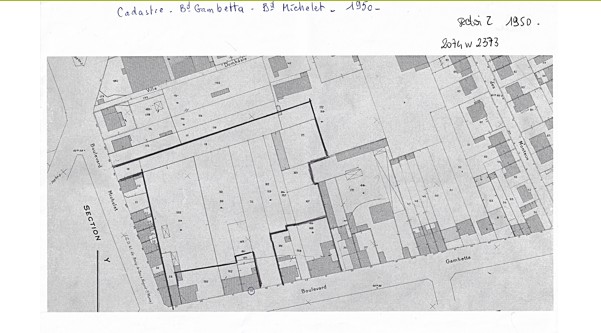

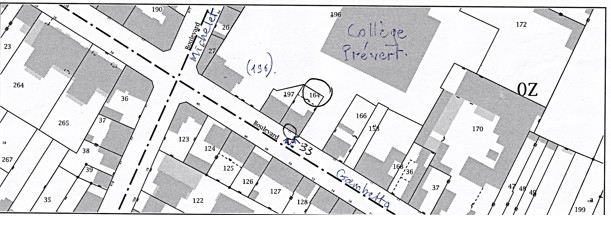

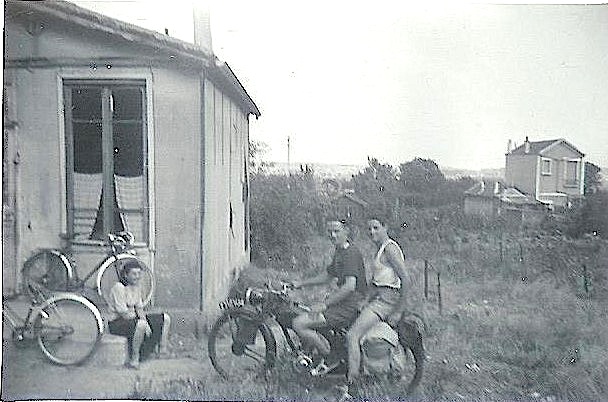

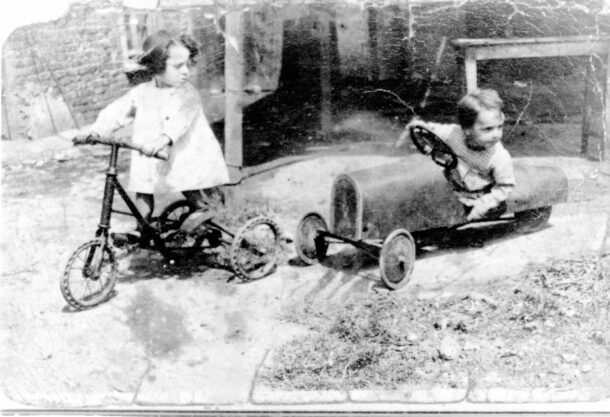

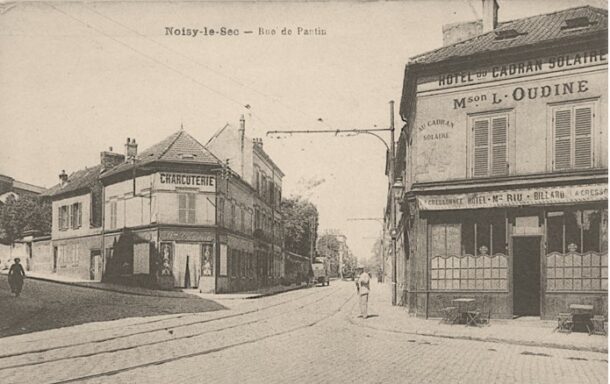

L’arrière de l’un des bombardiers est tombé dans la nuit du 18 au 19 avril 1944 à la limite de deux jardins dans le secteur Carnot – Marceau.

![]()

Document très précieux, une photo de l’appareil a pu être prise par le père de Bernard Boivin, on y distingue un aviateur dans son cockpit de mitraillage de queue.

![]()

Mes propres grands-parents m’ont raconté que l’aviateur était toujours vivant dans son cockpit. D’autres témoins l’ont entendu appeler au secours.

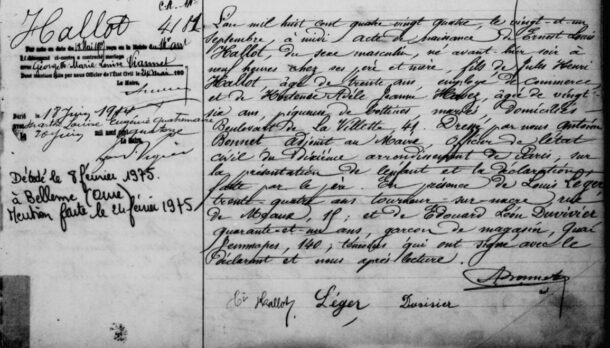

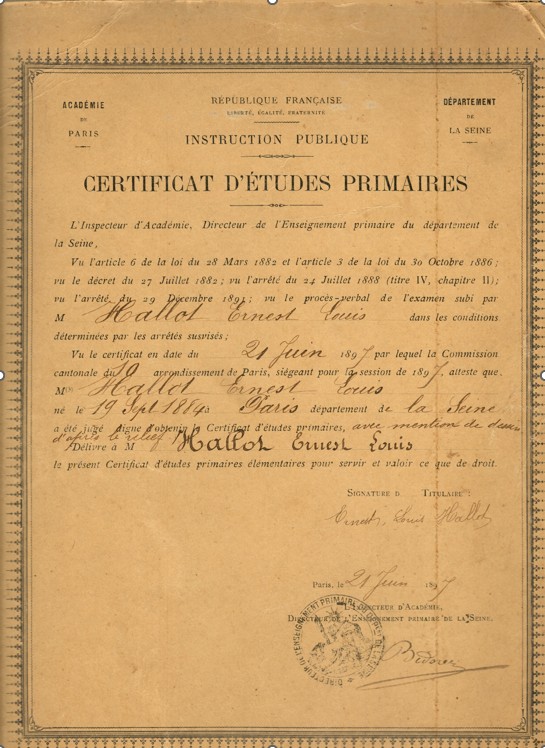

Après enquête fouillée, il apparaît que le mitrailleur est très vraisemblablement le Canadien Harold Keith TOLE (21 ans)

![]()

Mais qu’est devenu Harold Keith Tole ?

Au matin du bombardement plusieurs voisins tentent d’entrer dans le jardin via l’avenue Marceau, mais ils sont refoulés par la police allemande qui emporte Tole (toujours vivant, on ne sait pas à ce moment là ?).

On ne saura pas non plus ce qu’est devenu ensuite le militaire …

En effet, curieusement, contrairement à ses 6 co-équipiers (voir ci-dessous), Tole, déclaré blessé, mais vivant, n’a jamais été référencé comme étant décédé. Son corps n’a pas été retrouvé, et il n’a pas de tombe identifiée, contrairement à tous les autres aviateurs membres de son équipage décédés, comme le précise le document ci-dessous :

![]()

Pour terminer, on peut imaginer une belle histoire …

Harold Keith Tole a survécu à la chute de son bombardier.

À la fin du conflit, il décida de rester à Noisy-le-Sec, où il vécut de nombreuses années avant son décès, à l’orée des années 2000 …

Jean-Luc Simon

L’article Nous avons bombardé Noisy-le-Sec est apparu en premier sur Noisy le sec histoire.

Les obsèques le 10 novembre 1997

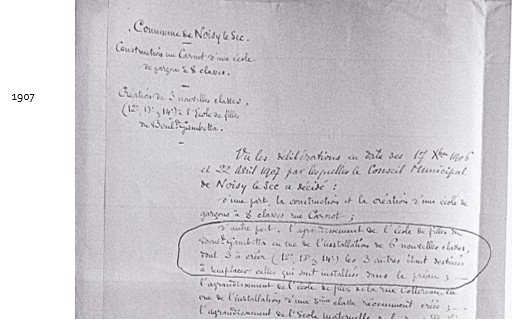

Les obsèques le 10 novembre 1997