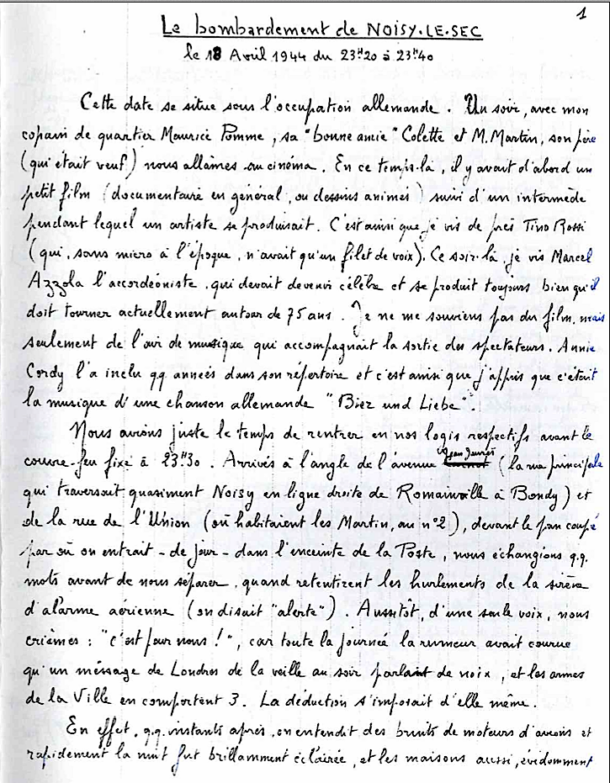

Souvenirs du 18 avril 1944 par Robert Pacaud (20 ans en 1944), habitant 17 rue Baudin à Noisy-le-Sec. Texte mis en forme en 1994 à l’occasion du 50ème anniversaire de la Libération de la France à partir de notes prises pendant les 2 semaines qui ont suivi le bombardement sur un petit carnet bleu. Photocopie du carnet mis aimablement à disposition à notre disposition par son dernier descendant, Philippe Caillaud.

Ce récit date de l’occupation allemande.

Un soir avec mon copain de quartier Maurice Pomme, sa bonne amie Colette et Monsieur Martin son père qui était veuf, nous allâmes au cinéma. En ce temps-là il y avait d’abord un petit film (documentaire en général ou un dessin animé) suivi d’un intermède pendant lequel un artiste se produisait. C’est ainsi que je vis de près, Tino Rossi (qui sans micro n’avait qu’un filet de voix) et Marcel Azzola l’accordéoniste qui allait devenir célèbre.

Je ne me souviens pas du film, mais seulement de l’air de musique qui accompagnait la sortie des spectateurs. Annie Cordy l’a inclus quelques années plus tard dans son répertoire et c’est ainsi que j’ai appris que c’était la musique d’une chanson allemande ‘Bier und Liebe

Nous avions juste le temps de rentrer dans nos logis respectifs avant le couvre-feu, fixé à 23h30.

Arrivés à l’angle de l’avenue Jean-Jaurès, la rue principale qui traverse quasiment Noisy en ligne droite de Romainville à Bondy et de la rue de l’Union, où habitait les Martin au numéro 2, devant le pan coupé où l’on entrait de jour, dans l’enceinte de la poste, nous échangions quelques mots avant de nous séparer, quand retentirent les hurlements de la sirène d’alarme aérienne ; on disait l’alerte.

Aussitôt d’une seule voix nous criâmes ‘c’est pour nous’ car toute la journée la rumeur avait couru qu’un message de Londres de la veille au soir, parlait de noix et les armes de la ville en comportaient trois. La déduction s’imposait d’elle-même.

En effet quelques instants après, on entendit des bruits de moteurs d’avion et rapidement la nuit fut brillamment éclairée et les maisons aussi évidemment, surtout au-dessus de la gare toute proche, par de nombreuses fusées éclairantes appelées ‘chandelles’ qui descendaient lentement vers le sol.

Le bombardement de l’important nœud ferroviaire que constituait le dépôt de Noisy avec ses nombreux quais, ses dépôts, ses triages qui s’étendaient jusqu’à Pantin, ses ateliers, ses rotondes, les matériels roulants de toutes sortes, allait commencer ; exécuté par les alliés américains, couverts par la chasse anglaise e

Cela dura 20 minutes.

20 minutes d’un chaos effroyable de bruits divers, plus violents les uns que les autres dans un paysage nocturne de lueurs plus éblouissantes les unes que les autres. Monsieur Martin réagit immédiatement à l’apparition des chandelles, et nous entraina nous terrer dans la cave, elle-même semi enterrée avec des soupiraux au niveau du sol naturel.

Je fermais la marche mais au lieu de les suivre dans le couloir avec au bout l’escalier qui descendait à la cave, je me retournais, en tenant la porte d’entrée à moitié refermée sur moi, pour regarder le ciel à droite puis à gauche de l’immeuble qui me faisait face dans cette rue de l’Union très étroite.

Ce que je voyais était tellement extraordinaire que je ne pensais à rien.

C’était magnifique et je ne réalisais pas que cette magnificence était mortelle.

La Flak (DCA allemande) composée principalement de canons de 105 montés sur des wagons plats disséminés dans l’énorme complexe que formait le dépôt, se dépensait avec énergie pour tenir sa partition au mieux, dans le concert des sifflements de bombes de 250 et 500 kg qui explosaient en arrivant au sol.

C’était dangereux mais j ‘avais devant mes yeux de 20 ans, la démonstration réelle de ce que j’avais pu lire dans certains livres, en particulier ‘Verdun ‘.

A plusieurs reprises, des chutes de bombes proches, m’envoyèrent leur souffle, mais j’étais subjugué par l’ensemble du spectacle. J’ai entendu enfin, la voix de quelqu’un qui avait remonté l’escalier de la cave, qui hurlait des mots dont je ne compris qu’un seul : Robert : mon prénom.

Dans le même temps, je me décidais à bouger pour rentrer, quand une explosion tout proche domina un instant, le concert et son souffle repoussa la porte et la claqua contre le mur, la déglinguant complètement et m’envoyant du même coup quasiment sans toucher le sol, jusqu’au bout du couloir, où j’eu le réflexe de mettre mon bras gauche en position de butoir pour pivoter à 90 degrés, enfilant ainsi en descente ultrarapide, l’escalier menant à la cave.

L’immeuble qui l’instant d’avant était devant moi, venait de recevoir sa bombe.

Diverses exclamations m’accueillirent, pas tellement chaleureuses Il y avait là dans cette partie de la cave, les occupants des trois niveaux de l’immeuble qui ne comportait qu’un appartement par niveau. Plusieurs personnes étaient debout, mais la plupart étaient assises par terre devant un mur.

Je me souviens que mon copain Pomme m’engueula copieusement tout en maintenant sur sa tête une pelle à charbon privée de son manche, sa fiancée Colette serrée contre lui, tremblant de tout son corps.

J’allais d’un soupirail à celui d’en face, pour essayer de voir encore quelque chose, tout en racontant d’une façon décousue ce que j’avais vu. Je constatais que Monsieur Martin debout immobile, était le seul auditeur qui me sembla valable, bien que son visage parût un peu hébété, ce qu’il me confirma bien plus tard. Il ne se rappelait plus : il revivait un épisode de la guerre de 14 qu’il avait fait.

Les 20 minutes s’écoulèrent, longues de chacune 60 longues, longues secondes.

Le bruit des avions cessa et par la suite, celui de la DCA.

Seules les bombes à retardement se faisaient entendre. Leur concert dura plusieurs jours : dans la première heure puis irrégulier au fur et à mesure que le temps s’écoulait. Ensuite les exposions se succédèrent au ralenti, ou très près ou assez voire même très loin. Puis, les artificiers étant au travail, on entra si j’ose dire, dans la routine journalière On savait que les bombes qui explosaient ne tuaient plus.

L’accalmie relative qui succéda au bombardement, fini par nous faire réaliser que nous avions été épargnés miraculeusement, car notre position géographique était quasiment au cœur de ce qui fut (mot illisible).

Tout le monde parlait en même temps, quand quelqu’un s’écrit : ‘ça sent le brulé’. Et aussitôt de remonter précipitamment en haut, en se bousculant dans le petit escalier de la cave. Dehors la nuit avait des lueurs d’incendies tous azimut. Des ombres couraient déjà, dans des directions opposées.

Nous constatâmes une fois sur le terrain, où la rue encombrée de débris provenant de l’immeuble d’en face auquel il manquait une tranche, effondrée principalement dans le sous-sol, que le toit de notre immeuble brulait.

.

rue de l’Union

Le constat d’incendie de la toiture reconnu, mon copain Maurice en tête (qui se révéla à partir de ce moment-là un véritable homme d’action) tout le monde pénétra dans l’immeuble sans prendre le temps de se faire des politesses et chacun s’affaira dans son appartement.

Monsieur Martin habitait malheureusement au troisième étage. Le toit brulait, les plafonds commençaient à crever, laissant tomber dans les pièces, des morceaux enflammés qui communiquaient eux même le feu, à l’appartement. Au début on en éteignit quelques petits, mais Maurice galvanisa son monde en l’occurrence Monsieur Martin, Colette et moi, en donnant des ordres précis. Les fenêtres furent ouvertes et chacun s’occupa d’une pièce, après avoir fermé la porte.

D’abord jeter les couvertures, sommiers, puis les vêtements, pris à grandes brassées, les tentures s’il y en avait, puis les tiroirs complétés par des objets exposés ou accrochés, venaient franchir la fenêtre, pour tomber si possible, sur les matelas, ou les vêtements, puis les chaises, les petites tables et les objets divers à qui on donnait leur chance. Maurice installa d’office dans mes deux mains croisées au bout de bras verticaux, une pile d’assiettes, qu’il appuya jusqu’à mon menton pour la coincer. Et direction, la cour en bas ! L’escalier était libre mais c’était vachement lourd et instable. Il n’y avait plus d’électricité, je ne pouvais pas voir les marches. A partir du premier étage, l’escalier était très encombré, et je fus souvent bousculé. Les assiettes furent cependant sauvées, et servirent pour le mariage en septembre.

Là-haut l’appartement brulait un peu partout, et les 3 autres étages s’affairaient toujours. La pratique de déménager par les fenêtres est née de cette époque, sûrement. Puis je dis à Maurice :’on se tire faut aller voir chez nous’.

Nous dégringolâmes l’escalier une dernière fois, avec un ultime chargement pour le ‘tas Martin’.

Nous revînmes au coin de la Poste et en essayant de courir, nous primes le boulevard Jean-Jaurès vers la gare sur environ 100 m

Le carnage.

Avant d’y arriver, nous passâmes devant ce qui restait de l’immeuble bourgeois qui était le centre de rassemblement (à la réflexion judicieusement choisi) pour les secouristes (donc je faisais partie car j‘avais suivi assidûment les cours le soir en 1941 et 1942).

Nous traversâmes les deux grands ponts routiers un peu cabossés, qui enjambaient à la suite l’un de l’autre, les deux grands faisceaux de voies ferrées qui se dirigeaient vers l’est ou la banlieue

Juste après leur passage à hauteur de la gare, en abordant le début de l’avenue Gallieni, nous vîmes un incendie juste dans l’alignement du pavillon de mes parents à 200 ou 300 m à vol d’oiseau.

Une parenthèse pour signaler que la rue Gallieni juste à la sortie du Pont, avait reçu une bombe en plein milieu et présentait un vaste entonnoir géant. Les piétons passaient donc en files de chaque côté pour sortir ou rentrer sur le pont.

Côté est où nous passâmes, un agent de la ville avec sa petite pèlerine, signalait un petit trou annexe pour qu’on ne tombe pas dedans.

La vue de cet incendie particulier, nous donna une nouvelle impulsion et personnellement c’est le trouillométre à zéro, que je dévalais l’avenue, un peu moins encombrée de décombres et plus large que le boulevard Jean-Jaurès.

A mi-route, par l’échappée d’une rue transversale, nous vîmes que c’était un abri de jardin ouvrier qui flambait, adossé au mur de l’école neuve des filles (Charcot).

rue Charcot

Mais quelques instants après, juste avant d’arriver à hauteur de ma rue (Baudin), nous constations sans y croire, stoppés net, que l’appartement du cinquième et dernier étage de l’immeuble en briques situé en pan coupé sur l’avenue Gallieni et la rue Baudin, n’existait plus.

C’était celui de la famille de mon copain, détruit par la chute d’un chasseur anglais qui se trouvait maintenant tout fracassé, disloqué, dans le jardin du pavillon de l’autre côté de l’avenue

Nous parlâmes avec des gens, mais personne ne put nous donner des nouvelles des parents de Maurice

Je me remis à courir vers le 17 Rue Baudin tout près.

Un entonnoir mahous, défonçait la chaussée entre le pavillon de mes parents et le petit immeuble qui lui faisait face.

Mes parents étaient là, sains et saufs. Ils étaient restés dans la cave semi enterrée avec les sous locataires.

Une autre bombe avait éclaté dans le grand jardin derrière le pavillon qui à part une cloison en briques plâtrières éclatée, au deuxième étage et quelques bricoles fissurées ou cassées, presque tous ses carreaux cassés malgré les papiers collés en croix, avait bien résisté dans ses œuvres vives.

Maurice arriva parlant toujours de ses parents et de sa sœur.

On l’envoya vers l’abri anti aérien du quartier, construit juste au bout de l’école maternelle (Bayard) qui longeait de son long mur aveugle, notre grand jardin et 2 petits pavillons qui suivaient.

Maurice revint assez rapidement réclamant pioche, pelle barre à mine parce que justement une bombe était tombée sur l’abri et ses parents devait y être.

maternelle Bayard

C’était une des bombes du même chapelet qui avait incendié l’abri de jardin précité, fracassé la partie habitation du groupe scolaire Baudin tuant le directeur M Barbier et sa femme, ainsi que le gardien concierge (ndlr M Picardat) et sa femme, fait un entonnoir en pleine route devant chez nous, et un autre dans notre jardin, bouleversé l’entrée sud de l’abri anti aérien, un autre entonnoir dans le talus qui longeait la ligne de chemin de fer de petite ceinture qui passait là en surélévation, détruit un autre pavillon transformé en tas mal foutu, le tout dans un aliment quasiment parfait.

La bombe n’était pas tombée en plein sur l’abri construit en long et en zigzag. Elle avait pénétré en pleine terre, contre l’escalier et le premier zigzag que son explosion avez détruit : 2 tués, des blessés, des indemnes mais bloqués ; le dégagement par l’escalier nord était effectué quand nous arrivâmes mon père, Maurice et moi, chacun avec un outil. Il y avait du monde et le travail était commencé intérieurement et par-dessus. Autant que je ne me souvienne, par l’extérieur, on arriva assez rapidement aux occupants bloqués.

Les parents de Maurice étaient effectivement là, indemnes.

Nous quittâmes le site, après que Maurice les eut renseignés sur l’état de leur logement.

Son père qui était brigadier de police, discuta avec mon père, employé de mairie non sédentaire, pour définir ce qu’ils devaient faire, compte tenu de leurs fonctions. Le problème était facile à résoudre, ils partirent dans la nuit …

Une fois de retour chez moi je me changeais pour aller remplir mes fonctions de secouriste. Je mis un pantalon bleu de travail, un jersey ras de cou, mon caban, mes brodequins (le tout issu de mon équipement de marin) et me coiffais du casque de défense passive qui m’avait été attribué.

Pendant ce temps ma mère équipait Maurice, qui voulait venir avec moi, mais habillé un peu zazou, avec chemise blanche et boutons de manchettes. Elle lui donna à la place, de vieux vêtements à moi.

Il prit au passage dans la cave de ses parents, son casque de cavalier avec le curieux bandeau de cuir frontal, car il s’était engagé en 1942. Affecté au 6 ème hussard à cheval à Tarbes, il avait volé son casque pour le ramener chez lui comme souvenir, quand les boches envahirent en zone libre.

J’avais mis à mon bras le brassard blanc à Croix-Rouge numéroté et estampillé que j’ai encore. Ce brassard me servi efficacement quelques mois plus tard pendant la libération de Paris, que je parcourus en tous sens avec ma bicyclette.

Ainsi équipés, nous remontâmes vers la gare après un petit arrêt pour jeter un coup de l’œil aux débris de l’avion de chasse abattu Il faisait nuit, nous repartîmes rapidement, remettant à plus tard une visite plus nette.

C’est à la suite de cette visite, que de ma vie je n’ai plus jamais mangé de cervelle.

Beaucoup de gens se trouvaient dans la nuit et les décombres et tous, nos respirions une poussière dense, d’une odeur et d’un goût spécial qui me poursuivit personnellement pendant longtemps.

Arrivé en haut de l’avenue Gallieni, nous nous présentâmes du côté où nous étions déjà passés.

On ne passait plus !

Il y avait une énorme excavation qui ne montrait pas sa profondeur, mais un noir très noir, et là où le policier signalait un petit trou à éviter, elle avait rempli partiellement celle du milieu de la chaussée.

Elle avait également effondré un grand pan du talus pentu et pierreux sur la voie ferrée en contrebas et détruit la petite maison à étage isolée à cet emplacement qui faisait bistrot de passage. Le policier à pèlerine n’était plus là …

Nous traversâmes à nouveau les ponts et là où était prévu le rassemblement des secouristes en cas de catastrophe, là où tout à l’heure nous avions vu un tas de ruines fumantes, un groupe de gens dont quelques-uns casqués et brassards apparents, formait une masse confuse et bruyante mais efficace puisque le matériel sortait, puisé dans les caves à la lueur de torches électriques.

Je m’approchais et presque aussitôt, reçu un brancard plié dans les bras avec l’ordre de charger d’abord les blessés ayant des chances (sic), pour les amener à tel endroit. Avec Maurice comme équipier, nous partîmes aussitôt. Je ne me souviens pas si l’on nous assignat un secteur spécial.

A partir de ce moment-là je ne suis plus capable de poursuivre ce récit en restant cohérent chronologiquement.

Nous brancardâmes le restant de la nuit et la matinée, amenant nos prises à un endroit relativement proche du lieu que nous explorions, puis vint l’ordre de les emmener jusqu’au marché couvert du centre, ce qui représentait une distance beaucoup plus longue, donc il fallait revenir, sauf si on nous hélait en chemin.

Nous revînmes de chez mes parents vers 12 / 13 heures, exténués vidés, pour nous jeter tous les deux sur mon lit.

Ma mère nous réveilla le soir et nous emmena à Bondy, commune voisine, où dans une école, de grandes tables qui servaient habituellement pour les marchés, avait été installées et où on servait à manger à ceux qui se présentaient.

Le repas fini, il s’avéra que la famille de Maurice était partie se loger à Bobigny chez un parent et que nos propres parents avaient trouvé une chambre à Bondy dans la même maison que leurs sous locataires.

Après discussion, par manque de lit d’une part et par crainte de pillards d’autre part, Maurice et moi retournâmes coucher dans le pavillon rue Baudin, où mon père avait laissé son pistolet à barillet dans une planque que je connaissais et d’où je l’extirpais ensuite avant chaque nuit.

Nous y couchâmes ensemble au moins une semaine sinon deux, car la commune était déclarée ville morte, sans eau, sans gaz, sans électricité, avec patrouilles nocturnes allemandes ou miliciennes, qui tiraient sur tout ce qui bougeait.

De ce travail de brancardier, qui s’avéra en fait extrêmement pénible, par sa durée, par la marche sur un terrain toujours plus ou moins encombré, par le poids des corps transportés, par nos vêtements qui chauds la nuit et au petit matin, nous firent transpirer jusqu’à midi et dont nous ne pouvions nous alléger sous peine de vol,

Je garde un souvenir global confus, car je vis tant de scènes et des choses atroces, que 48 ans après, j’en ai gardé quelques souvenirs qui me semblent encore précis.

Par exemple il faisait encore nuit, Maurice qui marchait devant, un peu au hasard, passa tout à coup devant un grand porche qui était une grande entrée de cour desservant plusieurs maisons. Je connaissais bien la boutique qui fermait l’angle gauche de l’entrée de cette cour, sa devanture étant en façade sur le boulevard de la république, car étant gamin, j’allais y acheter des soldats de plomb

Ca flambait ferme dans cette cour et beaucoup de cris arrivaient à dominer le bruit. Maurice fonça, des gens installèrent un corps en piteux état dans notre brancard et demi-tour. Nous n’avions pas traîné, mais l’entrée devenue sortie, brulait des deux côtés avec vigueur. Les flammes nous opposant un barrage de feu. La tête casquée de Maurice hurla quelque chose que je ne compris pas, mais je du précipitamment serrer fortement les mains sur les poignées du brancard. Je baissais la figure sur ma poitrine, et retins ma respiration, le temps de traverser le rideau de feu. Nous avions eu de la chance cette fois

Je raconte un autre exemple. Quand le jour fut venu, nous nous arrêtâmes devant un grand trou béant, bien délimité au ras du sol. C’était une grande et belle cave rectangulaire. Le pavillon construit suivait dessus avait été proprement soufflé, escamoté. Rien n’était tombé dans cette cave où l’on distinguait les objets hétéroclites habituels rangés, ainsi que dans un angle l‘inévitable tas de charbon

Je me souviens qu’il y avait deux personnes assises sur des chaises contre un mur : un homme et une femme L’homme était assis normalement, mais le menton sur sa poitrine. Il était mort. Le corps de la femme un peu disloqué, s’appuyait contre l’épaule gauche de l’homme et la tête complètement séparée du corps, reposait sur ses genoux Déjà un peu blasés, nous souhaitâmes à voix haute, bien du courage à ceux qui se rechargeraient d’enlever ces deux corps

Dans le courant de la matinée nous passâmes par la rue de l’Union qui était très détruite des deux côtés, pour retrouver nos ‘partenaires’ du bal nocturne, qui avaient rassemblés par lots tout ce qu’ils avaient pu récupérer avant le feu, et attendaient assis ou debout, la suite des événements, réchauffés par la chaleur que dégageait la carcasse de leur immeuble.

L’un d’eux voulut absolument nous servir à boire et débouchât une bouteille de champagne non frappée, et pour cause.

Tout le monde n’y eut pas droit : il n’y avait qu’une seule bouteille, et ce furent les premières gorgées de champagne de ma vie, bues pendant l’accomplissement d’une triste et peu ragoutante besogne.

Les 8 ou 15 jours qui suivirent cette journée du 19 avril 1944 sont flous dans ma mémoire. Nous arpentions la ville dans tous les sens, pour donner un coup de main ici ou là.

Seul le travail à la main était possible : tous les engins de maintenant n’existaient pas encore, sauf dans l’armée alliée.

Les routes principales étaient dégagées à la pelle et à la pioche.

Je me souviens d’une expédition que nous entreprîmes pour descendre dans le trou béant qui était auparavant l’appartement de mon copain Maurice. Il nous fallut des cordes.Nous ne récupérâmes que quelques bricoles et pièces vestimentaires. Tout ce qui ne s’était pas volatilisé, était broyé. Par contre par les planchers crevés, nous récupérâmes plus amplement, dans l’appartement situé en dessous, pour le compte de la locataire, femme de prisonnier, qui nous fut très reconnaissante. Plus tard je su qu’elle récupéra le mobilier encore utilisable. Puis Maurice parti vivre à Paris en faisant du marché noir. Il avait loué une chambre de bonne dans l’immeuble occupé au rez-de-chaussée pas les grands magasins SOOLS, près d’une sortie du métro Strasbourg Saint-Denis.

Je repris mon travail à la perception repliée sur Bondy et je le rejoignis après le 17 juillet 44.

Mon patron percepteur, m’avait averti qu’il avait rempli un imprimé mentionnant ses employés males, ayant l’âge d’être astreint au service du travail obligatoire en Allemagne.

La classe 43 était touchée, raflés les réfractaires et poursuivis judiciairement les parents des ‘disparus’.

La libération de Paris le 19 au 26 août 1944 porta un coup fatal au retour du STO.

Noisy subi trois autres bombardements allemands ceux-là dont je n’eus connaissance que longtemps après :

Le 7 août1944 : 46points de chutes, 21 blessés

Le 26 août 1944 : aucune victime

Le 4 octobre 1944 : explosion en l’air d’un V2 destiné à l’Angleterre : aucune victime.

La commune fut citée à l’ordre de l’armée, le 11 novembre 1948 et reçu la croix de guerre 1939 45 et elle-même me décora de la médaille commémorative 1939 45 avec agrafe ‘Défense passive’, en 1949.

Je l’avais déjà après ma petite guerre en Italie avec l’agrafe’ libération’

Récit mis en forme à l’occasion du 50ème anniversaire de la libération de la France, à partir de notes jetées en vrac, sur un petit carnet bleu, pendant mon séjour à la clinique de l’Espérance, à Angers , suite à mon infarctus du 31/12/1984, et pendant ma convalescence de 21 jours au même endroit, suite à mon double pontage du 6 mai 1985, à l’hôpital nord de Nantes.

Robert Pacaud

mise en forme Christophe Nicolas

L’article 1944, le carnet bleu, témoignage de Robert Pacaud est apparu en premier sur Noisy le sec histoire.